识别真伪基督(五): 挑战二: 圣经的经文不可尽信(下)

编者注: 有者说: “凡有价值的真品, 必有模仿伪造它的假货.” 以百元美钞为例, 虽然各地警方严打伪钞, 但伪钞依然层出不穷, 而且制作水准之高, 叫人目瞪口呆, 防不胜防. 鉴证专家告诉我们: 识别伪钞的最有效方法, 不仅是辨认最新款的伪钞 — 这固然重要, 但更要紧的, 是能够彻底认清真钞的面目, 如纸质、油墨、纹理水印、特别记认标志等. 简言之, 对真钞认识够深, 就容易看穿伪钞, 不管假装得何等相似.

基督信仰的护道学(apologetics),[1] 可谓信仰的鉴证科, 在有关基督或基督信仰的题目上, 为世人辨析真伪. 耶稣基督既然是基督信仰的核心, 祂的出生、事奉、神迹、受死、复活, 向来都是怀疑与不信者的攻击目标与内容. 诚如《认识基督: 如何辨别真伪》一书的序言所指出, 近世随着某些“神学家”、“学者”的兴起, 矛头更直指新约圣经的权威地位: 一方面质疑四福音的成书年期、内容有否被后世窜改等, 另一方面又抬举一些“另类福音书”(如《多马福音》、《马利亚福音》、《犹大福音》等)的权威, 使之与四福音分庭抗礼.

此外, 怀疑与不信者又举着“文化研究”的招牌, 强说新约圣经作者把异教文化中的远古传说套用在耶稣基督的身上, 有者甚至把基督信仰驱进“后现代主义”的黑洞中, 说耶稣基督的真正身分根本不重要, 重要的是我们可以自制一个称心如意的“耶稣”出来. 这一切乱象, 正应验了约翰二书第7节的话: “因为世上有许多迷惑人的出来, 他们不认耶稣基督是成了肉身来的; 这就是那迷惑人、敌基督的.”

(文接上期)

(I) “差异”的真相

史: “讲讲抄本的差异吧 — 究竟是怎么一回事? 怎样算的?”

华: “只要不同抄本上某字有别(有所不同), 或教父引用时用了另一个字, 即算为一项差异! 如果有1千个抄本在约翰福音4:1用的是‘主’字, 只要有一个抄本用‘耶稣’, 仍会当作一项差异! 如果一份14世纪的抄本拼错一个字, 也会算作一项差异!”

史: “在抄本中最常见的差异是什么?”

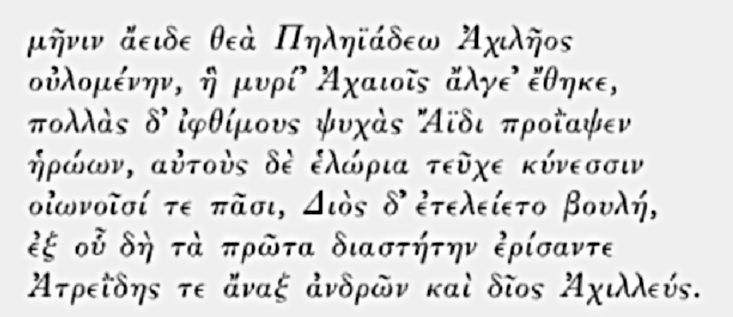

华: “最常见的是拼错字 — 即使对文意毫无影响, 也要算为差异; 例如所谓‘可移动的ν’ (英文称之为“moveable nu”, 或书写成“moveable ν ”; 注: ν = 希腊字母的n , 读音是nu ). 按希腊文法, 一个词字的字尾要加上一个 ν 字母, 若它的下一个词字是以母音(或称“元音”, vowel, 即a,e,i,o,u)来开始. 就比如在英文中, an apple不用a而用an. 可是不论有没有加上 n , 文意都是一样. 虽然如此, 仍要把这差异算进圣经抄本的差异里. 再举一个例子, John 的名字拼写(指spelling)在希腊文可以是一个n, 也可以是两个n, 但这也算作差异! 然而, 这对文意一点都没有影响, 指的都是John — 重要的是你没有把John拼写成Mary, 对不对? 有七、八成的差异都是这类, 在文意上一点也没有不同!”

史: (史特博快速心算, 以最高数目, 若有40万个差异, 就意味着大概有28万至32万是在文意上无关痛痒的拼写错误) “嗯, 请继续解释下去.”

华: “另外一些是无心之失, 例如因为文士(或抄写员)不够专注而抄错, 但这类过失给明眼人一看, 就可以看出来. 例如在史密森学院(Smithsonian Institution)有一个抄本, 原该在 约4:1中写 ‘主’字, 却写了 ‘和’字, 因为在希腊文中, 这两个字有点相近(主 = kurios; 和 = kai ; 都有k与i的字母). 不过读起来, 放了‘和’字当然是不通了. 因此, 其实要找出本来意义, 是一点也不难的.

“另一些差别, 则属于同义词的套用. 到底约翰福音4:1是说‘耶稣知道’还是‘主知道’呢? 我们不知在原稿中是哪一个字, 但用哪一个都无所谓(华莱士的意思是两个字都指同一个人, 编者按). 此外, 希腊文有个习惯, 即在专有名词(proper name, 如人名、地名等)前加上定冠词(definite article, 如英文的the , 意即“那个”), 英文则没有. 例如有抄本这样写“那个马利亚”、“那个约瑟”, 有些文士抄写时省掉“那个”, 只写“马利亚”、“约瑟”等等, 虽然无损文意, 但这又算为差异!

“除此之外, 另有一些根本无从翻译的差异. 希腊文是非常灵活的, 字词次序没英文那么严格. 单是一句‘耶稣爱保罗’已可以用16个不同方式去讲, 译成英文却来来去去只这一句, 但在希腊文抄本中, 字词的次序一变, 又算为一项差异, 虽然意思一样. 这样算出来的差异, 才不过是20万至40万个, 其实是太少了! 应该数以百万、千万计才合乎常理! 再者, 差异数目多, 乃因抄本数目也多! 但我们也该庆幸抄本够多, 找出原稿字句才更省力.”

华: “大概百分之一吧. 这些差异具有双重的影响, 一则对经文的意义有影响, 二则有机会反映了原稿的真正意思.”

史: “但这数目还是很大啊, 对吗?”

华: “不过影响大都是微不足道的.”

史: “请举例说明.”

华: “就拿最棘手的罗马书5:1来说吧. 保罗是说 ‘我们已经(与神)有了和睦’, 还是‘让我们来(与神)相和’? (这节在《和合本》译作: “我们既因信称义, 就借着我们的主耶稣基督得与神相和”; 此译法采纳第一个意思, 强调已经与神相和, 编者按).[5] 分别在于一个希腊字母. 学者虽有分歧, 但不论哪个意思, 也不会违背圣经真理. 另外一个有名的例子是约翰一书1:4: ‘我们把这些事写给你们, 要叫我们的喜乐可以满足’, 还是‘叫你们的喜乐可以满足’? 两者都有古抄本的见证. 两句意义不同, 但对于核心教义毫无影响. 总言之, 这是一封赐人喜乐的书.”

听了这番解释, 史特博茅塞顿开. 他写道: “对我来说, 真是大开眼界: 原来最棘手的文本差异所造成的影响,[6] 竟然是无关痛痒的.”

(J) 刻意改动

造成文本错误的原因很多, 大部分是无心之失(抄写员不够专注而抄错). 但厄尔曼却强调那些改动都是刻意的.

史: “厄尔曼所讲的, 叫人非常不安.”

华: “事实上, 有的人真是刻意改动经文.”

史: “最常见的原因是什么?”

华: “是为了叫经文的意思变得更浅白易懂. 举例说, 教会自古已开始选择部分经文, 作每日读经的经节, 这些经文被称为‘经课’(或作 “选读经文”, lectionaries). 我们的希腊文抄本中, 约有2,200份是这些经课, 有些是每日念的, 有些是每周念的. 因此, 举例说, 马可福音有一处一连89节经文完全没有提到耶稣的名字, 用的只是‘他’. 试想, 你不能这样开始新一天的经课吧? ‘他到了某某地方…’ 读者会不知所云(心想这里的‘他’到底是谁?), 因此文士很自然就用‘耶稣’取代‘他’了. 可是这样的改动, 又(被文本评鉴学者)算为抄本上的差异!

“再举一个例子: 有一处经课说: ‘正当耶稣教导门徒的时候…’ 但希腊圣经的原文既没有‘耶稣’, 也没有‘门徒’, 可是按上下文, 这是再清楚不过的事. 文士为求清楚, 就作出一些微小的改动, 虽保持原意, 但仍得算为一个差异. 当然不是说文士从未为了神学理由而改动经文, 他们(有些文士)的确有这样做, 而几乎每一次都是为了使新约圣经看来更合乎正统. 最常见的, 是试图将四卷福音书的差异消除 — 离原文(写作日期)愈远的抄本, 愈多这样的情况 — 但这些改动都是很容易察觉的.”

史: “厄尔曼说 ‘有时候人会说改动的经文无伤大雅, 在神学上没有什么影响, 事实却是刚刚相反’. 到底有多少项基督信仰的教义因此受到影响?”

华: “厄尔曼在《错引耶稣》里竭尽全力讲的, 正是这一点. 但令人诧异的是, 读完他这本书, 你还是看不见他证明了什么(他并没有成功证明经文的改动已影响了基督信仰, 编者按). 根本没有一项教义曾经因此受损! 其实自1707年以来已确定了一项基本命题(basic thesis): ‘凡是能追溯到原稿去的抄本差异, 对于主要或必要的教义, 完全没有丝毫影响’. 对于这方面的证据, 至今仍然没有改变.”[7]

史: “最接近‘受了影响’的教义有哪一些呢?”

华: “我想到马可福音9:29 — 可能对‘正统行为’(orthopraxy)造成影响, 不过‘正统信仰’(orthodoxy)却不受影响. 耶稣说, 有某类鬼非借祷告, 否则赶不出来. 有抄本加了 ‘禁食’. 若是耶稣真的有说‘禁食’, 这抄本上的差异就会影响行动上的正确性了: 赶某类鬼是否必须禁食? 无论如何, 这对我的救恩有影响吗? 恐怕有些基督徒甚至连这节经文也没听过, 也永远不需要赶鬼.

“另有一个与正统行为有关的例子, 是哥林多前书14:34-35说不许女人在教会中发言. 厄尔曼和哥顿·费尔(另译“哥顿·菲”, Gordon Fee)都认为这一节经文是后加的. 有抄本把它放在33节之后, 也有放在40节之后. 有的学者因此认为, 这段经文可能根本不是原稿的一部分. 不过, 大多数新约圣经学者认为这段经文是原稿有的, 乃是保罗没把原稿送出之前所加的附注, 只是文士抄写时不知道该放在哪里. 换言之, 这段经文是所有抄本都有的, 尽管位置不一(指经文出现的位置不同); 退一步说, 让我们假设它本不在原稿, 是别人加上去的, 但妇女在教会中的角色并不是人得救所需的教义.”

史: “你能够再举个有趣的例子吗?”

华: “这个嘛… 兽的数目人人皆知, 对不对?”

史: “嗯, 是666, 对不对?”

华: “对了, 答案在启示录13:18; 但第5世纪有个抄本是写成616 — 没关系, 反正只有一个抄本罢了, 但5年前在牛津有一个更早的抄本, 即第3世纪的抄本, 记载的也是616啊!”

史: “真的?”

华: “我曾经亲自到牛津用显微镜看个究竟, 的确是616. 不过, 没有教会或神学院在信仰宣言上声明兽的数目是666 ! 但这个例子的确有点特别.”

史: “回到你的讨论起点去…”

华: “重点就是, 现有的最大差异, 对主要教义毫无影响.”

(K) “珍贵”却不一定是“真迹”的经文

新约圣经中有些经文虽出现在一些抄本上, 但它们不一定真的出现在最初的原稿上. 我们称之为“珍贵”但不一定是“真迹”的经文. 基于篇幅有限, 我们只在下文探讨两个例子, 另外两个华莱士所举出的例子(约7:53-8:11; 可16:9-20), 我们放在本文附录中另作详细讨论(参本文附录一).

(K.1) 约翰一书5:7-8: 三一神观?

史: “厄尔曼声称‘全本圣经陈明三一教义的经文’只有《钦定本》(KJV)的约翰一书5:7-8: ‘For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one (直译: 在天上作见证的有三: 父、道、圣灵, 这三位原为一).[8] 你同意这段经文不在原稿吗?”

华: “绝对同意.”

史: “那么它从哪里来?”

华: “应该是从第8世纪的经课来的, 加进拉丁文版本里, 直到1520年才翻译成希腊文. 到今天一共有4个抄本有这句话, 而且全出自16、17世纪; 后来又发现4个把它放在旁注的抄本… 很明显, 这句话并非原有的经文.”

史: “最近有位女士给我一封信, 写着说: ‘我找到一段重要经文让你去支持三一神(Trinity)的真理了, 不过唯独《钦定本》有这句话… 你找来看吧, 真有这段经文的!’ 确信这句话是存在于圣经原文(指原稿)的, 仍大有人在啊.”

华: “唉, 我们真有必要给信徒更好的训练… 我们一直让教会信徒傻傻地度日, 真是罪过, 结果信徒一听到这类东西, 就惊慌失措! 其实别的译本根本没有这句话, 如果有, 也只在旁注里提到而已.”

史: “无神论者津特勒(Frank Zindler)说, 删掉这句不属原文的经文, 基督徒的 ‘三一神观’ (Trinity)就全无圣经根据了’!”

华: “我要老实和不客气地指出: 他这是一派胡言, 不知所谓! 主后381年的君士坦丁会议(Council of Constantinople), 以及主后451年的迦克墩会议(另译“迦西墩会议”, Council of Chalcedon), 都为确认三一神教义而提出许多一清二楚的经文 — 教会根本一点也不需要在这节后加入那非原有的经文来帮助. 圣经清楚记述了四项真理: 圣父是神(林前8:6)、耶稣是神(罗9:5)、圣灵是神(徒5:3-4), 而只有一位神(提前2:5). 这就是所谓的三一真理.”

(K.2) 来2:9: 离开了神?

史: “厄尔曼还有另一项指称. 希伯来书2:9说耶稣“因着神的恩, 为人人尝了死味’, 厄尔曼坚持这句话该译作‘离开了神’而不是‘因着神的恩’. 据厄尔曼说, 这个‘正确翻译’会改写整本希伯来书! 你同意吗?”

华: “我认为他又一次名过其实. 一方面, 我认为‘因着神的恩’并没有翻译错误, 纵使我也接受厄尔曼所说‘离开了我’可能是原来的意思. 不过厄尔曼的居心, 在于把这节经文与希伯来书5:7连在一起来看, 指耶稣在十架上‘哀哭流泪’, 惊慌惨叫, 显示祂是‘离开了神’而死, 故此耶稣不可能是‘道成肉身者’, 因为神不可能会这般的受惊.”

史: “你不同意他所说的?”

华: “不同意. 希伯来书5:7没有直指‘哀哭流泪’是耶稣死前的呼喊, 而是指祂在世的时候‘大声哀哭、流泪祷告、恳求’, 上文更指祂是‘按麦基洗德等次永远为祭司’. 请问祭司的职事是什么? 不正是为神的子民代求吗? 厄尔曼把这两节连起来, 是不合理的. 即使原文真的说耶稣确实是‘离开了神’而死, 在神学上也没有丝毫疑难. 请问, 这与耶稣呼喊‘我的神, 我的神, 为什么离弃我?’ 有什么分别? 即使接受了这个翻译, 耶稣的图像仍然没有走样.”

(L) 一派胡言

对于新约圣经文本是否可信, 华莱士给我们颇为中肯的答案: 学者虽然无法在“逐字逐句地敲定原稿真相方面”取得完全一致的看法, 但总体要义仍是完全一致的; 至于关乎耶稣的生平、品格、神迹、复活等, 我们也全无接纳“新图像”的理据.

史特博瞄一瞄腕表, 时候不早了, 但他还有一个提问, 就是关于一部已经给历史学者批评得体无完肤的畅销书. 这部三人合著的书, 已卖了好几百万册.

史: “想请教一下《圣血与圣杯》中的一项宣称. 三位作者声称主后303年, 罗马皇帝戴克理先(另译“狄奥克利田大帝”, Emperor Diocletian)彻底销毁所有基督徒著作, 因此新约圣经抄本没有一份是早过4世纪的. 后来君士坦丁下令重新制作新版的圣经, ‘这就给固守正统的人有机会随意修订、编纂、改写材料… 所有新约圣经的重大改变, 极可能是这时候进行的. 自此耶稣才享有独特地位, 迄今未变’.”

史: “可是有数以百万计的人相信这讲法啊! 你们当学者的有什么感想?”

华: “颇为困扰. 人们一谈基督信仰就不愿意 — 或者不晓得 — 好好地看证据. 牧者(教会牧者)也没有好好带领信徒做扎实的史料研究. 这我不知讲过多少遍了: 这些人真要悔改!”

史: “要怎样悔改?”

华: “首先, 不能再拿圣经作儿戏, 而要费劲思考, 因它是我们信仰的依据. 其次, 别再把耶稣当作平起平坐的兄弟 — 祂是‘至高无上、天地的主’, 我们要清楚这一点, 按祂配得的来对待祂.

史: “你花了这么多年研究圣经抄本, 最令你希奇的是什么?”

华: “最希奇的, 是一个接一个的抄本竟然一模一样, 像没有给改动过. 不错, 其中有歧异点, 但全是微不足道的. 我每年教经文评鉴学, 都要学生用三分一时间誊录抄本, 他们也一样为着歧异之少而惊讶不已. 我得声明, 我无意给人虚假的印象, 说文本(指新约圣经的众多希腊文本)毫无歧异之处. 但要知道绝大多数歧异都涉及‘可移动的’(moveable nu)的拼字错误. 至于文士忽发奇想, ‘来, 让我把这一句大改一下!’ 这类事完全没有! 在我来说, 底线就是千百年来, 全部抄本大致上是没有改动的.”

史: “你是否相信神为了让我们认识祂和祂的真理, 已把充足的资料正确地保存下来?”

华: “绝对相信! 所有要素(essentials)都完整无缺吗? 是的. 所有细节(particulars)都存留下来吗? 没有. 但这正是评鉴学者(校勘学者)的工作: 溯本寻根. 我毕生立志埋首抄本中, 誊录、拍摄、出版. 但我们始终无法尽得每一处原文. 我只希望此生将尽之际, 距离这值得追求的目标, 又再近一步.”

结束前, 我们要节录史特博的总结: “访问华莱士叫我更巩固了对新约圣经的信心, 深知我的理据是十分充足的. 厄尔曼所讲的, 没有丝毫改画‘耶稣画像’(指圣经所呈现有关主耶稣的形象)的分量.” 正如圣经专家诺曼·盖司勒(Norman Geisler)所言: “新约圣经的完整性是毋庸置疑的(不需质疑的).”

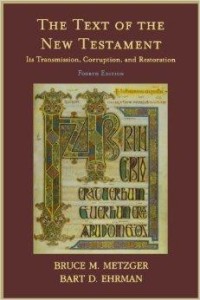

史特博驾车离开华莱士住家的时候, 脑海中闪出多年前访问过的梅茨格(Bruce M. Metzger)的印象. 此人曾被誉为当今世上伟大的评鉴学者, 厄尔曼在普林斯顿师承于他(成为他的学生), 《错引耶稣》甚至以他为献书对象, 尊称他为“吾师吾父”, 乃“使我启蒙, 一生受益”的那一位.

那次史特博访问梅茨格时, 他已83岁; 10年后, 即2007年, 他年迈而终. 梅茨格当年的话, 刚好与华莱士所讲的互相呼应. 史特博曾问他: “抄本的歧异处(差异) — 如果有的话 — 都是皮毛的、不是实质的吗?” 梅茨格回答: “对啊, 即使有较重大的歧异, 仍不损重要的教义.”

史特博也曾问过他, 毕生研究新约圣经, 对他的信仰有什么影响. 梅茨格语带兴奋地说: “叫我的信仰更有依据! 抄本众多, 源远流长, 我的信仰稳固可靠.” 至于从事文本评鉴学的研究, 有否淡化了他的信仰? 梅茨格快速与坚定地答道: “刚刚相反, 反而是巩固了我的信仰. 我一生都在问问题, 埋首文本之间苦苦钻研. 今天, 我深知对耶稣的信赖, 是万无一失的. 真的, 真是万无一失的…”[9]

(文接下期)

*****************************************

附录一: 再思 约7:53-8:11和

可16:9-20的真实性, 以及学者的看法

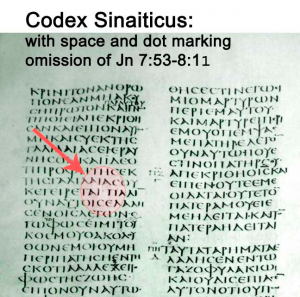

(A) 约翰福音7:53-8:11

《和合本》没有 约7:53; 英文圣经(如KJV、NIV等)中的 约7:53是“于是各人都回家去了”, 《和合本》把这句话放在 约8:1的上半段. 无论如何, 对于英文圣经中的 约7:53-8:11, 华莱士(Daniel B. Wallace)指出, 新的译本都会有旁注说: ‘最古老的抄本并无此段’,[10] 而他本人认为, 这段经文不属于约翰福音的原稿, 是过后抄写经文的人加进去的, 因为这12节的风格和词汇, 都像路加福音多于约翰福音. 不过华莱士强调, 他仍然相信这段经文的故事(主赦免一个犯奸淫的妇人)是曾发生在历史上的事迹, 只不过没有收录在圣经原稿中.[11]

然而, 赫丁(John Heading)认为这段经文应该有收录在约翰福音的原稿中, 其理由有二:

- 在第7章的末了, 主耶稣在圣殿里对着众人说话(28-31节), 而法利赛人则聚集在他们的会议中(45-52节, 不是在圣殿里, 因他们派人到圣殿中寻找耶稣, 约8:32,45). 不过 约8:12是以这话开始: “耶稣又对他们说”(原文直译),[12] 如果 约7:53-8:11不在原稿的话, 就变成了在圣殿里的耶稣对不在圣殿里的法利赛人说话(比较 约8:13,20). 这是不合逻辑的. 可是如果 约7:53-8:11在原稿的话, 这些问题都自然解决了, 因为我们读到法利赛人第二天去到圣殿中见主耶稣(约8:2-3).

- 帕宁(Ivan Panin)在其所著的书中(The New Testament in the Original Greek: The Text Established by Means of Bible Numerics)提出强有力的证据. 帕宁发现新约圣经的每一个段落、句子和词字都展现特定的数字性模式(numerical pattern), 这显然是神所默示的后果. 若加添或省略一个字, 整个新约中的模式就遭破坏. 帕宁以此方式来鉴定那些备受争议的经文段落、短语或词字(注: 所指的争议是因着希腊文抄本之间的差异所引发的). 根据这渗透整本新约圣经的数字性模式, 帕宁得到的总结是: 约7:53-8:11这段经文应该在原稿中, 不然这模式就遭破坏.[13]

有些学者提出 约7:53-8:11的风格和词汇, 都像路加福音多于约翰福音, 所以认定它不属于圣经的原稿. 针对这看法, 一些文本评鉴学的权威学者却提出相反的论据. 霍奇斯(Zane C. Hodges)和法思达(Arthur L. Farstad)在所著的《多数文本希腊文新约圣经》中写道: “虽然目前广泛盛行的看法是这故事(约7:53-8:11)并非出自约翰手笔, 但事实上, 我们没有强而有力的理由去怀疑它出自约翰. 这段经文显然具有约翰风格的痕迹, 很明确的是 约8:6的希腊文词句: touto de elegon peirazontes auton (他们说这话乃试探耶稣), 这词句纯粹是属约翰的风格, 只要比较约翰福音的其他经文如 6:6、7:39、11:51、12:6,33、21:19等等(皆用 touto de… ), 就能证实这一点. 同样的, 约8:10所使用的呼格 gunai (妇人, 即主耶稣用来称呼女人的用词), 显然是属约翰的特征(比较 2:4、4:21、19:26; 也比较 20:13,15). 约8:11的mêketi hamartane (不要再犯罪)这一短语没有出现在其他新约书卷中, 除了在 约5:14 (显明它是属约翰的用词).

“九百份抄本(希腊文抄本)都有这段经文(约7:53-8:11), 而这故事出现在此处, 也并无任何不妥. 相反地, 这故事的布景是住棚节(约7:2,14), 所以 约7:53-8:11的出现是非常理想的. 就在这样的场合, 当耶路撒冷挤满了朝圣者时, 才会有众多的陌生人凑齐围观这犯罪的女人. 若要在圣殿的院子里与女人对话, 很可能是在女人院(Court of the Women)的范围. 耶稣显然就在那里, 正如 约8:20所说的‘库房’所指明的(编者注: 圣殿的库房是在女人院的范围内, 而女人院是圣殿中最公开的地方). 再说, 主耶稣把那些控告那妇女之人的罪给照明出来, 这点很贴切地介绍了约翰接下来所要指明的 — 主耶稣是世界的光(约8:12). 这故事的布景‘清早’(约8:2)也同样的贴切, 因为太阳的升起为上述主题(世界的光)摆设了自然的背景. … 最后, 如昆兰(Qumran)文献中所显示的, 此故事的妇人所经历有关罪的赦免之概念, 可能与‘生命的光’(约8:12)这一短语有关.”[14]

由于这故事展现了属约翰的风格之特征, 并且以上下文的连贯性来看, 约7:53-8:11几乎独特地适合出现在此. 再者, 九百份希腊文抄本中都有这段经文, 所以说它是属约翰福音的原稿(即属圣经正典里的一部分)并无不妥.

(B) 马可福音16:9-20

华莱士认为上述这段经文不属于马可福音的原稿, 而是后人加进去的. 他提出的理由是《梵蒂冈抄本》和《西乃抄本》是“上述经文的最古旧抄本, 都没有最后的12节.”[15] 然而, 佩斯利(Harold Paisley)认为 可16:9-20这段经文应该是在原稿中, 他所提出的论据是:

- 若无这段经文, 马可福音便是以第8节来结束这本福音书, 而且最后一个字是“害怕”(似乎结束得很匆促、很突然, 没有妥善的交待和完整的完结, 笔者按).

- 早期的教父爱任纽(Irenaeus)在第二世纪时, 曾引述这段经文, 证明它是真实存在的.

- 《梵蒂冈抄本》虽没有 可16:9-20这段经文, 但在第8节后却留出一段空间. 这显示抄写者知道马可福音结束时有这一段话, 只是因着某种原因而刻意不抄.

- 内在证据显示, 马可本身较后把这段经文加入其中, 当作附言(postcript), 正如约翰在他的福音书结束时所做的(参 约翰福音第21章).

佩斯利(Harold Paisley)总结道: “马可记述事件的特征是快速与连续性的记录, 快速地从一场换到另一场. 这个特征正与这段经文(可16:9-20)的进程相符一致. 如果缺少这段经文, 马可福音就好像没有了结. 因此, 这段经文无疑地是神所默示的话语中的一部分.”[16]

另一方面, 诚如格拉斯米克(John D. Grassmick)所指出的, 虽然第4世纪的《梵蒂冈抄本》和《西乃抄本》没有 可16:9-20这段经文, 但大部分其他抄本(第5世纪后)和早期译本都支持这段经文是应该包含在内的. 此外, 一些早期教父也支持把它包括在内, 例如游斯丁(Justin Martyr, 参其著作 Apology 1. 45, 约主后148年)、他提安(Tatian, Diatessaron, 约主后170年)和爱任纽(Irenaeus, Against Heresies 3. 10. 6)等等.

无论如何, 也有一些反对的论据, 例如: (1) 优西比乌(Eusebius, Questions to Marinus 1, 约主后325年)和耶柔米(Jerome, Epistle 120. 3; ad Hedibiam, 约主后407年)说, 9-20节没有出现在他们所知的希腊文抄本中; (2) 这段经文有三分之一重要的希腊文字“不是属于马可的”(non-Marcan), 意思是它们没有出现在 可16:9之前的经文中, 或与马可的用词不同; (3) 马可记述历史事件时, 展现生动逼真、栩栩如生的详述, 但这段经文的希腊文学风格缺乏这样的特征; (4) 我们本预期马可福音会提到主复活后, 在加利利向门徒显现(可14:28; 16:7), 但这段经文(9-20节)所论到的显现, 是发生在耶路撒冷或靠近它的地方; (5) 马太福音和路加福音的内容与马可福音相似直到第8节, 过后便显然不同, 这似乎暗示马可福音本没有第9至20节.

上述正反两方的论据似乎难以调和, 但其实不然. 格拉斯米克提出以下看法, 来解释正反两方的论据: 马可很可能在第8节结束他的福音书, 而9-20节虽是由不知名的基督徒作者所写所编, 但却是真实的历史事件, 也是新约正典的一部分(这与申命记最后一章的情况相同). 按这看法, 马可福音在很早期的传抄中(可能在主后100年不久), 就已经把第9-20节加在第8节之后, 并且没有尝试使之与马可的用词和风格相符一致. 这段经文可能是取自其他三本福音书中有关复活后的记载之简短摘录, 并且是按照使徒约翰(他活到将近第一世纪的结束)所赞同的口传资料. 因此, 这段经文很早就出现在马可福音的传抄过程中, 因而得到教会的承认, 被接纳为圣经正典的一部分. 这段经文被‘信’与‘不信’这一主题给统一了, 也与其他圣经的经文相符一致.”[17]

若有读者还质疑这段经文是否属于原稿, 请上网阅读文本评鉴专家约翰·伯根(Dean John W. Burgon)的著作 — The Last Twelve Verses of the Gospel According to St Mark (伯根提出多个强而有力的理由, 来证实此段经文属于原稿); 网址是www.ccel.org/ccel/burgon/mark.html ; 也可下载 www.gutenberg.org/files/26134/26134-pdf.pdf .

*****************************************

附录二: 新约的“文本评鉴学”和主要抄本简介

(A) 文本评鉴学

文本评鉴学(或译“经文评鉴学/鉴别学/校勘学”, textual criticism)是指根据所能得到的一切资料, 最准确和翔实地重建圣经经文原貌的工作. 文本评鉴学也被称为“低等评鉴学”(lower criticism), 有别于考究圣经各书的年代、统一性和作者等重大问题的“高等评鉴学”(higher criticism).

由于圣经原稿已不存在, 所以重建经文原貌的工作只能从尚存的记录开始. 最重要的资料是古抄本(manuscripts, 主要抄在皮卷和蒲草纸上, 小部分在金属上; 注: 抄本也包括经课 [lectionaries] ). 其次的资料是各种语言的译本(versions), 还有早期维护或反对圣经信仰的作者(特别是教父们)对经文的引文语录(quotations), 以及早期圣经版本的佐证. 对这些搜集而来的资料严加比较和鉴别, 然后按特定次序编目, 则通称之为“评鉴”或“校勘”.

(B) 新约圣经的主要抄本

根据材料, 抄本可分为蒲草纸(papyrus)抄本、牛羊皮纸(parchment)抄本. 根据装订方式, 分为卷轴式(scroll)抄本、翻页书式(codex)抄本. 根据书写字体, 分为草写体(cursive)抄本、大写安色尔体(uncial)抄本、小写体(minuscule)抄本. 现今有超过5千份的新约希腊文抄本, 一些重要的抄本如下:

(a) 大写(安色尔)体抄本

- 《亚历山大抄本》(Codex Alexandrinus, 代号A ): 主后第5世纪初期的皮卷抄本, 全本共733页, 抄载全部希腊文圣经, 仅在马太和约翰福音、哥林多后书有一些脱损, 现存于伦敦(London)不列颠图书馆(British Library).

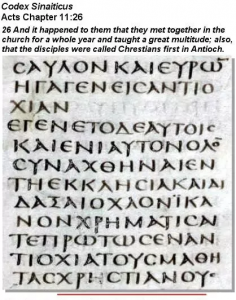

《西乃抄本》(Codex Sinaiticus, 代号א , Aleph ): 主后第4世纪的抄本, 载有整本希腊文新约及部分旧约. 1844年, 德国的替申多夫(Tischendorf)从西乃山的圣凯瑟琳修道院(St Catherine’s Monastery)的一间废杂物库房中, 发现了这部抄本(一些遗页于1978年起在同一修道院找到). 此抄本绝大部分现存于伦敦不列颠图书馆, 但有小部分留在东德与俄罗斯.

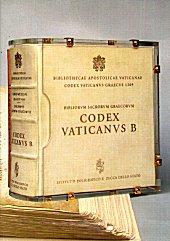

- 《梵蒂冈抄本》(Codex Vaticanus, 代号B ): 主后第4世纪初的羊皮抄本, 载有希腊文圣经全书, 原有820页, 现尚存759页, 散失创世记大部分、诗篇31篇及新约大部分. 此抄本的名字在1475年, 首见于梵蒂冈藏书目录, 但一向不对学者公开, 直到1889至1890年, 才有摹真本(其抄本)问世. 《梵蒂冈抄本》现存于罗马梵蒂冈城图书馆.

- 《以法连抄本》(Codex Ephraemi Rescriptus, 代号C ): 主后第5世纪的抄本, 却于12世纪时被抹除, 另抄上第4世纪叙利亚教父以法莲(Ephrem)的讲章. 1843年经化学方式处理后, 显示了原本的字迹. 现存旧约经文64页, 新约经文145页. 此抄本现存于巴黎的国家图书馆.

- 《伯撒抄本》(Codex Bezae, 代号D ): 主后第5或6世纪的抄本, 载有四福音、使徒行传和约翰三书片断, 原本510页, 尚存406页. 此抄本现存于英国剑桥大学图书馆.

(b) 小写体抄本(或作: 小草体抄本、小楷体抄本)

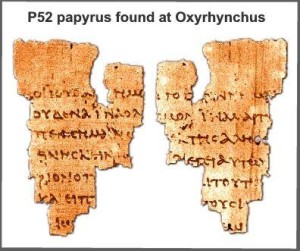

(c) 蒲草纸抄本(Papyrus)

古埃及人以河边的一种芦苇制成纸, 名为蒲草纸(papyrus). 蒲草纸较后也被地中海一带的人所使用, 来抄写经文. 重要的蒲草纸抄本有:

- 《比提蒲草纸抄本集》(Chester Beatty Collection): 它是比提于1930-1931年间, 从一名埃及商人购得, 现收藏于爱尔兰都柏林(Dublin)的比提博物馆. 这抄本集所包含的著名蒲草纸抄本是: P45 (约第三世纪前半期)、P46 (或称Chester Beatty Papyrus II, 约第一世纪后期)和P47 (约第三世纪后期).

- 《伯默蒲草纸抄本集》(Bodmer Collection): 它是伯默于1955-1956年间, 从埃及一名商人那里购得, 现收藏在伯默(Bodmer)世界文学图书馆. 这抄本集所包含的闻名蒲草纸抄本是: P66 (或称Bodmer II, 主后200年或更早)、P72 (约主后200-300年)和P75 (约主后175-225年).[18]

(d) 经课(Lectionaries)

“经课”(lectionary, 或译 “读经表、选读经文”)是指从圣经里编选经文, 按着次序整理及编排经文, 以作公开诵读宣讲的书卷. 它最初始于犹太会堂, 在主耶稣的时期仍被应用. 过后, 初期的教会也开始选择部分经文, 作每日或每周读经的经节. 它在不断更新改编下, 结合了教会年, 被应用至今. 从初期教会的经课中, 我们得知新约圣经的经文.

到1995年为止, 超过5千份的新约希腊文抄本中, 大写体抄本(大楷体抄本、大字皮卷)有274份; 小写体抄本(小草体抄本、小字皮卷)2,795份; 蒲草纸抄本88份; 经课2,209份, 合计5366份. 这些抄本大部分只载录了新约的部分书卷, 例如四福音书. 只有59份抄本包含了全本新约圣经.[19]

(C) 新约圣经抄本的分类

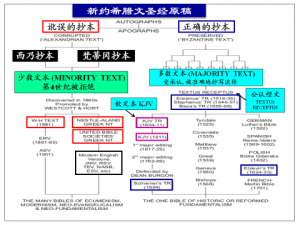

对于这超过5千份的新约希腊文抄本, 文本评鉴学家根据抄本源自何处和抄写者的背景, 把它们分成四大经文类别:

- 拜占庭文本类型(Byzantine text-type): 此类型也被称为“多数文本”(Majority Text)、“传统文本”(Traditional Text)、“叙利亚文本”(Syrian Text)等等; 其代表有第5世纪的《亚历山大抄本》(Codex Alexandrinus), 以及后期的大写体抄本和许多的小写体抄本. 必须留意的是, 伊拉斯姆(Erasmus)所编辑的《公认经文》(或译《公认版本》, Textus Receptus, 1516年完工)是拜占庭文本类型最后的代表(注: 1611年出版的《钦定本》[Authorized Version]主要译自《公认经文》, 有关其可靠性, 请参附录四).

- 西方文本类型(Western text-type, 又称Popular Text): 此类代表有《伯撒抄本》(Codex Bezae)、古拉丁文抄本、《伯西托译本》(Peshitta, 又叫《古叙利亚译本》, 第5世纪).[20]

- 亚历山大文本类型(Alexandrian text-type): 此类代表有《梵蒂冈抄本》、《西乃抄本》和蒲草纸抄本如P66、P75等等.

- 中性文本类型(Neutral text-type): 此类代表有《梵蒂冈抄本》和《西乃抄本》(注: Neutral Text这一名称是由Westcott和 Hort所取).

由于“中性文本类型”与“亚历山大文本类型”有共同祖本(共同来源), 所以现今许多学者将二者归纳为一, 统称“亚历山大文本类型”. 另有学者将一切抄本简化为两大类, 即把类型(1)称为“多数文本”(Majority Text); 然后把类型(2)、类型(3)、类型(4)归纳为“少数文本”(Minority Text).

现代普遍的看法是: “亚历山大文本类型”的抄本是更可靠的, 因为“是从第2世纪开始, 在亚历山大富有抄写古籍训练的文士所抄写的. 这类经文最少受到后来脱漏(抄写经文时的遗漏)及混杂的影响, 故最接近经文原稿. 最好的代表是《梵蒂冈抄本》, 其次是《西乃抄本》.” [21]

然而, 这看法是否正确? 事实上, 有一些著名的文本评鉴学专家提出相反看法. 他们提出强有力的论据, 证明《梵蒂冈抄本》和《西乃抄本》非但不是“富有抄写古籍训练的文士所抄写的”, 反而是讹误的抄本(corrupt manuscripts). 因此, 让我们放下先入为主的各种偏见, 以客观慎思的态度寻求真相, 再思《梵蒂冈抄本》和《西乃抄本》的可靠性 (参下文的附录三).

*****************************************

附录三: 再思《梵蒂冈抄本》和《西乃抄本》的可靠性

(A) 希腊文抄本的分类

我们现今握有超过5千份的新约希腊文抄本. 文本评鉴学家把它们分成四或三大类, 另一些评鉴学家则将它们简化, 分成主要两大类, 即《多数文本》(Majority Text)和《少数文本》(Minority Text). 《梵蒂冈抄本》(Codex Vaticanus)和《西乃抄本》(Codex Sinaiticus)便是属于《少数文本》中举世闻名的手抄本.[22] 当今绝大部分的新译版本, 都是以这两大抄本为根据, 甚至称之为“更可靠(more reliable)”或“最好(the best)”的抄本.

(B) 这第4世纪的早期抄本竟然是讹误的抄本

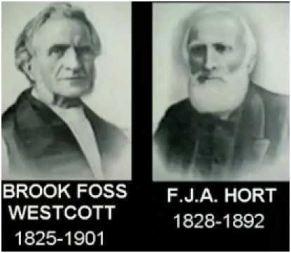

按文本评鉴学(textual criticism)的一般理论, 抄本越早期意即越古老, 越靠近写作年代, 抄错的经文也相应减少; 所以在理论上, 越早期的抄本就越可靠, 而越晚期的抄本其准确性也相应减少. 威斯科特(B. F. Westcott)与霍特(F. J. A. Hort)及许多学者认为第四世纪的《梵蒂冈抄本》和《西乃抄本》比一般的《多数文本》(这类型的众抄本是属第5世纪和更后期的抄本)更早被抄, 所以更可靠. 但他们的理论难以站立得稳, 至少该受到质疑, 因为这两个抄本其实是讹误的抄本(corrupt manuscripts).

杰出的文本评鉴学家伯根教长(Dean John W. Burgon)[23]花了5年半时间, 辛勤艰苦地对照五本古卷的整本福音书后, 总结道: “这两个古卷《梵蒂冈抄本》和《西乃抄本》所共同呈现的, 是明显的毁容… 我们被逼把它们视为一个独特的复制品, 源自同样过分讹误和相当晚期的抄本.”[24]

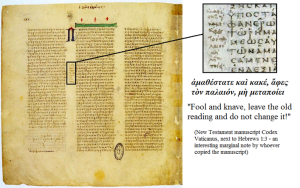

(a) 《西乃抄本》的讹误

著名评鉴学的专家史克里文纳博士(Dr. Frederick. H. A. Scrivener)在1864年出版的《西乃抄本的全面校勘》(A Full Collation of the Codex Sinaiticus)中表示, 《西乃抄本》有经过许多的修改, “至少有10个不同的修订者(revisers), 他们当中一些人有系统地在每一页修改, 另一些人只在抄本的不同部分修改; 当中许多人是与第一个抄写者同时代, 但大部分属于第6或第7世纪.”[25] 伯根则指出抄写员的粗心: “字母和词字, 甚至整个句子, 常被重复抄写两次, 或开始写后立刻删掉; 抄写者所犯的‘粗劣大错’(gross blunder, 指抄写时遗漏某个子句[clause], 因为它结束的最后一个字与前一个子句的最后一字相同)出现不少过115次.”[26]

根据史克里文纳, 《西乃抄本》的抄写者抄漏许多的字, 有时抄漏整行的字. 他写道: “这证明抄写者极不专心, 不能胜任抄写的工作. 一个细心称职的抄写员不会这么常犯以上所说的错误… 难怪特里格勒斯(Samuel P. Tregelles)宣告说, 第一个抄写者所抄写的经文情况, 可说是很粗劣.”[27] 由于此抄本有不同修改者(correctors, 有3名主要修改者), 使用此抄本为依据的学者必须选择要采纳哪一个修改者的异文, 是Aleph A、Aleph B 或Aleph C ? 这种选择本身就是头痛的问题!

{b} 《梵蒂冈抄本》的讹误

伯根极力强调, 这两个抄本的讹误不是一个看法, 而是铁一般的事实! 他写道: “在福音书中, 《梵蒂冈抄本》遗漏的字或整个子句不少过1,491次.”[28] 根据现代科技如光导管摄影机(vidicon camera)所显示的, 此抄本至少被两个人的手所修改, 其中一人是在后期的12世纪. 《梵蒂冈抄本》与《多数抄本》的希腊文本不同之处, 有多达8000处, 等于大概每一节都有一个更改. 它从福音书中省略了数千个主要词字, 删去了将近1000个完整句子和500个子句(clause). 它还加添了大约500个字, 取代或修改将近2000个字. 它有将近600个异文(readings, 指同一个字句的不同写法)并没出现在别的抄本中.[29]

此外, 手稿学(Codicologist)发现《梵蒂冈抄本》是写在皮纸书卷上(vellum scrolls), 而非写在早期基督徒常用的蒲草纸手抄本上(papyrus codicies). 糟糕的是, 《梵蒂冈抄本》没有把下列正典书卷当作圣经中的一部分(指抄本中无下列书卷的经文): 提摩太前后书、提多书、腓利门书、启示录, 以及 撒母耳记上下、列王纪上下、尼希米记、诗篇和创世记中的大部分经文. 更糟的是, 此抄本还加入了不被正统教会接纳的次经书卷(apocryphal books)如 多比传(Tobit)、犹滴传(Judith)、比勒与大龙(Bel and the Dragon)等等.[30]

值得深思的是, 为何《梵蒂冈抄本》不被重用长达1300年, 直到1481年 “突然在梵蒂冈被发现”呢? 较后, 它立即被使用来压制宗教改革(1517年), 并于1582年被“耶稣会”(Jesuit)发行为《兰斯新约圣经译本》(Rheims Bible). 这一切并不出奇, 因为这抄本删除了许多反对天主教教义的经文和书卷(如删去 来9:14-13:25的经文, 以及启示录这本书卷). 更正教的研究员不被允许检查它的真实手抄卷, 只能查考由梵蒂冈提供的副本.[31]

著名文本评鉴学家皮克林博士(Dr. Wilbur Pickering)指出, 一条河流的水越靠近它的源头就越纯. 一般而言这是对的. 但若离源头不远之处, 有污水管排出污水, 那靠近源头的水便污染了. 新约圣经的“传抄(transmission)之河”, 就发生这样的事. 所有新约圣经书卷在主后100年已完成. 但离这时期不久, “在很靠近它源头之处, 污染便发生了(指有人在抄写时, 刻意更改神的话语).” 史克里文纳也证实“最糟的讹误”(worst corruptions)发生在新约书卷完成后的100年间.[32] 第4世纪的《梵蒂冈抄本》和《西乃抄本》就是根据讹误的抄本来抄写, 或抄写员自己修改而写入讹误的经文(注:《西乃抄本》过后被弃之不用, 直到19世纪中才被发现在废纸篮里). 根据这讹误抄本而成的少数抄本被称为《少数文本》(Minority Text). 但在神的保守下, 另有大量的抄本被抄写, 并流传于各地的教会, 它们被称为《多数文本》(Majority Text). 有关《少数文本》和《多数文本》, 请参附录四. (也参下列图表)

总括而言, 经过细心研究这两个古老抄本后, 史克里文纳博士(Dr. Scrivener)、伯根教长(Dean Burgon)和不少评鉴学家皆指出, 《西乃抄本》显然有经过多次修改的笔迹, 而这抄本与《梵蒂冈抄本》也有很多在抄写时遗漏字句的错误. 换言之, 以这两个讹误的抄本为根据来重建的希腊文本(如WH、NA和UBS )[33]是不可靠的, 无法反映新约原稿的真面貌.

(C) 讹误的抄本影响圣经的教义

根据讹误的《梵蒂冈抄本》和《西乃抄本》来翻译圣经, 确实会影响甚至破坏圣经的重要教义. 举个例子, 曾经信奉罗马天主教长达26年之久的婕儿·瑞普琳杰表示, 当她逐一核对众多新译版本时, 才察觉出许多新译版本中所蕴涵的天主教神学思想及教义; 由于篇幅有限, 仅举两个例子:

- 英文圣经《钦定本》在 太1:25说主耶稣是马利亚“头胎的儿子”(KJV: firstborn son). 圣经在其他地方也清楚表明马利亚生了主耶稣后, 还有别的孩子(太13:55-56).[34] 但《梵蒂冈抄本》和《西乃抄本》没有“她头胎的/头生的”这些字, 所以《新国际版》(NIV)和《新美国标准版》(NASB)翻译时也少了“头胎的”(firstborn)一字, 这就留下空间使罗马天主教有关马利亚“永久童贞”(指马利亚生了主耶稣后仍保持童贞)的观念得以渗入.

- 《钦定本》把 来1:3译作“借着祂自己洗净了人的罪”(KJV: by himself purged our sins), 这表明主耶稣是借着祂自己洗净了人的罪, 并不同时还靠别者洗净罪, 这就清楚否定了天主教的思想“共同女性中保”(co-mediatrix). 但《梵蒂冈抄本》和《西乃抄本》没有“借着祂自己”这些字, 所以《新国际版》(NIV)和众多新译版本便译作“祂洗净了人的罪”(中文圣经《和合本》也如此翻译), 删除了“借着祂自己”(by himself), 如此就留下空间给天主教的共同女性中保 — 圣母马利亚(即马利亚和主耶稣共同成为世人的中保).[35]

简言之, 这两个讹误的抄本提供了异端邪说或错误道理滋长的温床. 由于篇幅有限, 我们无法在此逐一举例详述, 但我们请读者以客观态度阅读和思考这方面的论据, 明白英文的读者可上网阅读 “Gnostic Corruptions in the Critical Texts”, 载 www.studytoanswer.net/bibleversions/gnostic.html [注: 《校勘经文》(Critical Text)是指以《梵蒂冈抄本》和《西乃抄本》为主所编辑的希腊文本, 此篇文章举例说明这两个讹误抄本的经文如何支持诺斯底主义(Gnosticism) ]; 也读有关埃及的诺斯底主义者俄利根(Origen)与这两个讹误抄本的关系, www.scionofzion.com/vaticanus_sinaiticus.htm;也参 www.deanburgonsociety.org/CriticalTexts/sinaiticus.htm (伯根协会); www.acts1711.com/oldmss.htm ; www.hissheep.org/kjv/the_oldest_and_best_manuscripts.html 等的相关资料.[36] 我们建议读者阅读 “今日信徒应该具备有关新约希腊原文圣经知识”, 载 http://7000men.faithweb.com/Archives/z-gkbbl.htm . 事实上, 互联网还有不少这类资料, 读者可自行搜寻(search), 输入关键字眼如“Corruption-Sinaiticus-Vaticanus”, “Burgon-Sinaiticus-Vaticanus”便可寻获.

(D) 这讹误的抄本与《多数文本》作比较

诚如梅茨格(B. M. Metzger)所指出的, 《梵蒂冈抄本》和《西乃抄本》不赞同绝大多数的希腊文抄本(指在经文的异文上有很多不同). 有不少专家和学者指出, 这是因为上述两个抄本更改了《多数文本》所根据那属更早期、更纯正的经文(注: 虽然《多数文本》类型的众抄本是在第5世纪和较后期才抄写的抄本, 但它实际上抄自更早期 [第二至三世纪之抄本]、更接近原稿的经文. 早期的蒲草纸抄本文献证实了这一点, 参附录四).

另一个值得深思的事实是: 《梵蒂冈抄本》和《西乃抄本》两者之间都常彼此冲突! 在《梵蒂冈抄本》中的8千个更改(changes)与《西乃抄本》中的9千个更改当中, 许多是互不相同的更改. 有学者概括统计, 若把两者不同的更改加起来, 它们共更改了《多数文本》 的经文大约13千处. 它们大概删去4千个字, 加添2千个字, 调换位置3千5百个字, 修改2千个字. 它们平均在每一页中彼此不赞同的地方多达12次. 难怪科尔韦尔(Colwell)说它们有70%是彼此互不赞同, 在福音书中几乎每一节都是这样. 这就是为什么评鉴学专家伯根(Burgon)说, 要在这两份抄本中找到彼此不同的连续两节, 比找到彼此赞同的还容易呢![37]

莫洛(Philip Mauro)的话值得深思, 他写道: “为何这特别的手抄卷(指《梵蒂冈抄本》)被罗马的梵蒂冈小心翼翼地珍藏起来, 岂不是因为它符合罗马天主教的教义, 具有教义上的错误和文本上的讹误吗? 为何替申多夫(Tischendorf)在上个世纪所寻获的手抄卷(指《西乃抄本》)被废弃了数百年, 直到19世纪才被发现? 合理的推论是, 它被丢弃一旁, 最终被置于废纸篮里, 因为知道它充满各种错误. 这推论有实际的肯定性, 因为一个不争的事实是: 它接二连三地被相继的拥有者进行修改整本手抄卷.”[38] 有鉴于此, 对那些过度依赖这两个讹误抄本来进行的翻译和解经, 我们必须谨慎明辨.

*******************************************

附录四: 再思《多数文本》的价值和可靠性

(A) 《多数文本》的简介

我们在上文提到, 文本评鉴学家把现今找到的5千多份新约希腊文抄本分成主要两大类, 即《多数文本》(Majority Text)和《少数文本》(Minority Text). 我们在上文已看见《少数文本》是不可靠的, 因为其中最著名的《梵蒂冈抄本》和《西乃抄本》已被证实是讹误的抄本. 但感谢神, 凡渴慕圣经的人不必因此失望或气馁, 因为神已为自己的名在《多数文本》中保存了祂纯正的话语.

《多数文本》是收录绝大多数的手抄本都存有的经节, 故被文本评鉴学家Kurt Aland称为“多数文本”(Majority Text). 这类文本还有别的名称, 例如Dean John Burgon称之为“传统文本”(Traditional Text); Von Soden称之为“普通文本”(Common Text / Koine Text, 或简称K [Kappa], 卡帕); Hort称之为“叙利亚文本”(Syrian Text).[39] 此外, 它也被称为“拜占庭文本”(Byzantine Text).

(B) 《多数文本》的重要影响力

哈佛学者希尔斯博士(Dr. Edward F. Hills)声称, 《多数文本》被称为“拜占庭文本”, 因为所有现代评鉴学家都承认, 这是整个拜占庭的时期(Byzantine Period, 从主后312年至主后1453年)所普遍使用的新约希腊文本. 在更正教的宗教改革以前(1517年以前), “拜占庭文本”是整个希腊的教会所采用的希腊文本, 而宗教改革后的3个世纪里(指16至18世纪里), 它是整个更正教的教会所使用的希腊文本. 它的经文与现存绝大多数的希腊文抄本相似, 可见它被基督的教会延续不断地接纳和采用.[40] 范索登(Von Soden)也同意说, 它是整个(教会)历史上最普遍使用的希腊文本.[41] 有鉴于此, 《多数文本》可说是历代以来绝大部分教会所接纳和使用的公认希腊文本.

(C) 《多数文本》与《少数文本》作比较

婕儿·瑞普琳杰(G. A. Riplinger)一针见血地指出, 在属于《多数文本》的众多希腊文本中,它们之间的差异(variation)是微小的, 犹如各种鸽子之间的差别(注: 它们的异文并没有影响圣经教义). 但《少数文本》与《多数文本》之间的差异却犹如狗与龙之间的巨大差别(注: 其异文会影响教义), 更甚的是, 属于《少数文本》的抄本 — 包括《梵蒂冈抄本》、《西乃抄本》、《伯撒抄本》、蒲草纸抄本P75和少数几个古译本 — 它们彼此之间也有许多互相抵触的差异.[42]

(D) 《多数文本》抄自更早期的抄本

无可否认, 《多数文本》的经文与《少数文本》有极大的不同. 由于《少数文本》主要是根据更早期(第4世纪)的《梵蒂冈抄本》和《西乃抄本》, 而《多数文本》类型的众抄本则属第5世纪和较后期的抄本, 所以普遍的假设是: 《多数文本》的经文不能代表最早期的抄本, 所以不可靠. 然而, 这个假设或理论已被1890年后被大量发现的蒲草纸抄本(papyrus)所推翻, 因为许多比《梵蒂冈抄本》和《西乃抄本》更早期的蒲草纸抄本在很多方面支持《多数文本》的经文过于《少数文本》的经文. 以下是数位在这方面细心研究的评鉴学家所作出的结论:[45]

- 希尔斯(Edward F. Hills)强调道: “大多数的评鉴学家认为‘拜占庭文本’(另称《多数文本》)是晚期的, 但如今伯默蒲草纸抄本(Papyrus Bodmer II, P66)已证实它的异文(readings, 指出现在不同文本中的经文字句形式, 或指同一个字句的不同写法)是属早期的(因它其实抄自更早期纯正的抄本).”

- 尊特兹(G. Zuntz)写道: “… P46和P45支持《多数文本》中的经文字句形式(异文, readings).”

- 梅茨格(B. M. Metzger)指出, P75支持《多数文本》数十次之多. P66也有与《多数文本》相符一致的经文字句形式(异文). 此外, 约主后200年的P46证实《多数文本》的一些经文可追溯到很早的时期(更接近新约原稿的时代).

- 康富特(Philip Comfort)写道: “一些新约蒲草纸抄本… 表明它们与后期的抄本(指《多数文本》)有显著的相似. 事实上, 一些早期蒲草纸抄本与许多后期(第4世纪之后; 指《多数文本》)的抄本相关, 或至少有共同祖本(common ancestor, 意即早期的蒲草纸抄本和上述后期的抄本[指《多数文本》]都抄自同一个更早期的抄本, 犹如都有同一个祖先)”.[46]

目前有96份蒲草纸抄本(除了P3、P4、P7、P14之外)都是在1890年之后, 即在威斯科特与霍特在1881年出版新的希腊文本(W-H Greek Text)之后, 才被发现的. 皮克林评述道: “在霍特的时代… 早期的蒲草纸抄本还没有被发现. 若它们已被发现的话, 威、霍二氏的理论几乎就不可能出现了.”[49] 因为这些过后才被发现的早期蒲草纸抄本, 支持《多数文本》的经文过于《少数文本》(特指《梵蒂冈抄本》和《西乃抄本》)的经文, 也证明了威、霍二氏的理论是建立在讹误的抄本上.

皮克林总结了《拜占庭文本类型和新约文本评鉴》一书作者史图兹(H. A. Sturz)基于蒲草纸抄本中的发现而做出的调查报告: “史图兹… 研究了所有现存的蒲草纸抄本… 所有新发现的抄本都证实了后来的‘拜占庭文本’的准确性. … 从今以后, 无人可以合理或负责任地归纳‘拜占庭文本类型’为…晚期的.”[50] 此外, 早期(第2至第4世纪)的古代译本和早期教父们的语录, 也大力支持《多数文本》的经文过于《少数文本》的经文, 可见前者的经文是抄自更早期、更可靠的经文.

今日, 尽管许多现代的圣经编辑者或翻译者继续拒绝使用这些属于《多数文本》的希腊文本(包括与之极其相似的《公认经文》[Textus Receptus], 参下文), 但他们不能够再争辩说《多数文本》是属于晚期不可靠的抄本.

(E) 《多数文本》与《公认经文》

总括而言, 《多数文本》与超过5千份希腊文抄本(即90% 以上现存的新约希腊文抄本)的经文相似, 而内中的经文已被蒲草纸抄本证实为属于更早期的经文, 因此确实比《梵蒂冈抄本》和《西乃抄本》更为早期、更加可靠.

值得一提的是, 荷兰的伊拉斯姆(Desiderius Erasmus, 1466-1536)于1516年编辑了一本新约希腊文本. 此文本较后经数次修订与出版. 1633年, 它被埃尔泽菲尔(Elzevir)再次出版, 并开始被誉为《公认经文》(或译《公认版本》, Textus Receptus, 亦称Received Text, 代号是TR ).[51] 此希腊文本主要是根据“拜占庭文本”的经文来编辑, 所以与《多数文本》的经文极其相似, 故可靠性极高, 自它出版后直到1881年间, 都是很受重视的希腊文本. 可惜不少现代学者因受到威、霍二氏的理论所误导, 误以为早期的《梵蒂冈抄本》和《西乃抄本》是更可靠的抄本, 便把那与它们有极大不同的《公认经文》评得一文不值(请参下文). 然而, 有不少明白真相的文本评鉴学家以证据反驳, 也令一些现代学者开始改观, 重新重视这本在上个世纪曾一度被忽略的《公认经文》.

一般而言, 反对《公认经文》的主要理由如下: (1) 此希腊文本只根据五或六份较晚(12至14世纪)“品质不佳”的抄本(Metzger表明它大部分只根据两份抄本), 所以可靠性偏低; (2) 由于急着出版, 伊拉斯姆只用少过半年的时间完成此文本, 没有时间仔细校勘, 所以印刷错误百出, 版本水准低劣.[52]

罗马天主教把《公认经文》列在《禁书索引》之内, 因为它与天主教所使用的《武加大圣经》(Vulgate Bible)是大不相同的. 《武加大圣经》是根据《梵蒂冈抄本》所译成的圣经, 尽量符合天主教的教义. “现在, 更正教徒竟然开倒车, 把手中的希腊文本修改得合乎罗马天主教的《梵蒂冈抄本》. 这也不足为奇, 因为罗马天主教的红衣主教卡罗·马提尼(Cardinal Carlo Maria Martini)已经成为更正教的希腊文新约(英文名为Greek New Testament)编辑委员会的主要成员之一.”[56]

(F) 《多数文本》与圣经译本

与《少数文本》相比, 《多数文本》和《公认经文》是更可靠的希腊文本, 理当是圣经翻译者所不可忽视的. 1611年出版的《钦定本》(Authorized Version, 美国称之为KJV, King James Version)便是以《公认经文》为翻译蓝本, 相当准确地转译了传统纯正的希腊文本. 换言之, 《钦定本》的经文有90%以上的新约希腊文抄本所支持, 自出版后在英语世界中备受承认和广泛使用, 甚至400年后的今天还被使用.

简而言之, 由于《梵蒂冈抄本》和《西乃抄本》已被不少权威学者证实为充满讹误的抄本, 我们就不可轻易接纳任何以它们为根据的翻译和神学, 反倒应该谨慎审查, 如以《多数文本》和《公认版本》的经文相对照, 来作出正确的结论.

*******************************************

附录五: 为什么我们要谈

新约的古希腊文抄本和文本评鉴学这类复杂的课题?

(A) 明白这课题非常重要!

为何《家信》要花这么多的篇幅, 谈一般人感到陌生的古希腊文抄本? 答案是: 因为它对我们的信仰是至关重要的!

你知道伊斯兰教徒和学者如何向基督徒“宣教”吗? 他们常做的一件事, 就是攻击圣经的可靠性. 他们常说《可兰经》才是无误的圣言, 而基督徒的圣经错误百出, 不是神可靠的话语. 它们强调基督徒根本没有圣经各卷的原稿, 有的只是残缺不全、充满错误的手抄本. 他们特别举出深获一般基督徒学者所重视的《梵蒂冈抄本》和《西乃抄本》, 并举例说明它们乃讹误的抄本, 怎能说是神无误的话语呢?[57] 他们也表示圣经译本繁多, 译本之间常有冲突的异文, 怎能知道哪个是对, 哪个是错呢? 他们以上述课题著书写作, 放上网站挑战基督徒, 不少信徒因此信心摇动, 甚至有些人因此放弃基督信仰, 皈依了伊斯兰教.

(B) 我们不是专家, 怎么判断?

读者或许会说: 有关古希腊文抄本这类复杂的难题, 就交给文本评鉴学家, 让他们为我们作判断吧! 但我们看到文本评鉴学家大致上可分为两大阵营, 一是支持《少数文本》, 另一是支持《多数文本》, 还有少数是模棱两可的. 他们各有论据, 所以我们还是得分析他们的论据, 自己再作判断和选择. 对于抄本中不同的异文, 不是专家的我们应该怎么判断和选择呢?

此外, 赫丁也劝我们谨记主耶稣的话: “凭着他们的果子, 就可以认出他们来… 坏树不能结好果子…”(太7:16-20). 若某译本在翻译上有异端的谬误, “一点酵能使全团发起来”, 所以使用这样的译本时更要加倍谨慎. 翻译者的信仰和神学立场会影响他的翻译, 所以“译者的信仰如何”也该成为我们选择译本时的主要考量. 在这方面, 《钦定本》的译者们已被证实是信仰纯正的圣经学者, 但有些新译版本的译者在这方面受到置疑, 甚至通不过考验.

(C) 谨慎! 不要失衡!

笔者要再次强调本身立场: 笔者虽选用《公认文本》和《钦定本》, 但绝不赞同这两者都是神所默示的, 不将之当作绝对无误的著作, 因为《公认文本》也有经过数次的修订, 而《钦定本》确实存有古老过时的字眼, 也有些译文需要修改(注: 若说这两者都是神所默示的, 那么它们一完成后的初版就是绝对无误, 不再需要任何修订). 此外, 婕儿·瑞普琳杰在《新纪元圣经译本》(New Age Versions)所提出的某些论点, 也有需要纠正之处.[59] 但不可忽略的事实是: 《公认经文》是根据已被证实为更早期和可靠的《多数文本》的经文来编辑, 而《钦定本》又是根据《公认经文》来翻译, 所以比起众多根据《少数文本》来翻译的新版译本, 《钦定本》的经文显然有更高的准确性, 其价值是一切重视圣经的基督徒所不容忽略的.

在中文圣经方面, 早在1919年出版的中文圣经《和合本》虽有参照《少数文本》, 但还好并非完全根据它来翻译. 不过近代的新译版本如1979年出版的《当代圣经》和《现代中文译本》, 以及1992年出版的《圣经新译本》等等, 在新约方面主要都是根据《少数文本》的经文来翻译, 诚然可惜. 有鉴于此, 笔者奉劝那些能明白英文的信徒, 除了使用中文圣经之外, 也应考虑使用《钦定本》来对照与参考, 相信能因此获益良多.

[1] “护道”英文是“apologetics”(源自希腊文: apologia {G:627}, 意即“答辩、辩护、辩解”), 多被译作“护教”或“卫道”等. 由于我们的宗旨是要“为真道辩护”, 即“生命之道”(主耶稣)和“记载之道”(圣经), 而非为宗教辩护, 所以译之为“护道”而非“护教”更为贴切. 期望透过“护道战场”专栏, 我们能“以温柔敬畏的心回答各人”(彼前3:15), 向人分诉(徒22:1), 辨明福音(腓1:16) (注: 上述经文的“回答”、“分诉”和“辨明”三词, 在希腊文都是 apologia 一字).

[2] 史特博是耶鲁大学法律学院硕士, 美国著名日报《芝加哥论坛报》(Chicago Tribune)屡获新闻奖的法庭与法事资深记者兼法律版主编, 并在罗斯福大学任教. 他曾是个不信神的怀疑者, 极其藐视和反对基督信仰. 可是他的妻子1979年归信基督后, 生命品行大大改变, 令他不得不重新面对基督信仰的挑战. 他要找出有没有可靠的证据, 证明耶稣是神的儿子. 为了证实圣经的可靠性, 并主耶稣受死和复活的真实性, 他以两年时间访查13位美国著名圣经学者, 向他们提出怀疑派常问的尖锐难题, 企图一举歼灭他所谓“不合理”的基督信仰. 结果, 他发现基督信仰既有历史证据, 更符合理性与科学事实. 在证据确凿、无懈可击的情况下, 他于1981年11月8日, 真诚地认罪悔改, 接受主耶稣基督为他个人的救主. 其后更把探索信仰的旅程逐一写成护道畅销书《重审耶稣》(The Case for Christ, 1998)、《为何说不》(The Case for Faith, 2000)、《为人类寻根》(The Case for a Craetor, 2004), 以及目前最新一本《认识基督: 如何辨别真伪》(The Case for the Real Jesus, 2007).

[3] 编者注: 编者坚信学位和神学院绝非真理的保证和权威, 因世上有许多从闻名遐迩的神学院毕业的著名神学博士, 竟是不信圣经的“现代主义者”(或称“自由主义者”). 然而, 为了让读者(特别是非信徒)对受访者有些认识(而不是高举受访者), 以下列出他的学历和专长: 华莱士是达拉斯神学院(Dallas Theological Seminary)新约研究教授, 也是一所文本评鉴研究院的执行董事; 该院以数码方式储存新约抄本, 方便学者与大众透过互联网来查阅, 而在2002至2006年间, 该院为新约抄本拍下35,000张高解像度数码照片. 华莱士这位文本评鉴学的一流专家曾任《新英文圣经译本》(NET, New English Translation of the Bible)新约主编, 也是著名的“新约研究学会”的会员, 经常为主要的圣经研究学术刊物撰写文章. 此外, 他还替《纳尔逊插图圣经字典》(Nelson’s Illustrated Bible Dictionary)写了40篇文章, 又在网上张贴超过150篇圣经研究专文. 华莱士在神学界最负盛名的, 是写了一本中级希腊文教科书(Greek Grammar Beyond the Basics), 为许多神学院所采用, 包括耶鲁、普林斯顿、剑桥等. 为了反驳厄尔曼的《错引耶稣》, 华莱士与人合著《重造耶稣》一书.

[4] 这里所谓的“评鉴学者”是指文本评鉴学者(或译“文本校勘学者”, textual critics). 值得留意的是, 英文“textual criticism”一词在中文有多种译法, 如: 文本评鉴学、文本批判学、文本批评学、文本校勘学. 陈恩明在《认识基督》一书中将之译作“文本校勘学”, 但本文采用“文本评鉴学”, 即对文本(text)进行批判(“评”), 并借着审察其他文献来决定(“鉴”)经文的原貌.

[5] 华莱士表示这节在英文可译作 “We have peace”或“let us have peace”. 《英王钦定本》(KJV)采纳前者, 将之译作“Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ”.

[6] 有者将英文字text译作“经文”, 但本文采纳较正式或标准的译法 — “文本”, 表明有文字的书本.

[7] 笔者相信这基本命题(即抄本差异并不影响重要教义)至今仍然正确, 但值得注意的是, 这命题的真确性不限于“讹误的抄本”(corrupted manuscript, 指在抄写上严重出错的抄本). 讹误的抄本在某程度上, 确实会影响圣经的重要教义, 而不少文本评鉴学的权威学者指出, 一些早期的抄本如《梵蒂冈抄本》(Codex Sinaiticus)和《西乃抄本》(Codex Vaticanus)是讹误的抄本, 采用它们时需格外谨慎. 事实上, 上述基本命题在1707年立定时, 并没考虑到这两个讹误的抄本, 因为它们当时还未被公开及广泛使用(注: 前者当时被收藏在罗马的梵蒂冈, 不供外人查阅; 后者则在1859年才被Tischendorf发现). 有关这方面的论证, 请参 2013年10-12月份, 第99期《家信》的“真理战场: 我们是基要派吗?”的附录二: 再思《钦定本》的价值, 第39-46页; 也参本文附录三: 再思《梵蒂冈抄本》和《西乃抄本》的可靠性.

[8] 《和合本》的译法稍微不同. 它将 约壹5:7-8译作: “并且有圣灵作见证, 因为圣灵就是真理. 作见证的原来有三: 就是圣灵、水, 与血, 这三样也都归于一.”

[9] 上文改编自 史特博著, 陈恩明译, 《认识基督: 如何辨别真伪》(香港荃湾: 海天书楼, 2008年), 第82-95页. 编者也按此书原版(2007年英文版) The Case for the Real Jesus 对译文作出少许修改, 另加补充和脚注.

[10] 这段经文没有出现在《西乃抄本》(Codex Sinaiticus, 第4世纪)、《梵蒂冈抄本》(Codex Vaticanus, 第4世纪), 以及P66 (第2世纪)和P75 (第3世纪)的蒲草文献中. 但在Textus Receptus和Majority Text中都有这段经文(注: 85%以上的Majority Text Tradition中的希腊文抄本, 都有记载这段经文).

[11] 史特博著, 陈恩明译, 《认识基督: 如何辨别真伪》, 第87-88页.

[12] 《和合本》译作“耶稣又对众人说”, 但希腊原文所记载的, 不是“众人”而是“他们”(希腊文: autois ); 连《梵蒂冈抄本》、《西乃抄本》、P66和P75这些早期抄本也记载是“他们”(希腊文: autois ).

[13] John Heading, “John”, in What the Bible Teaches (vol. 6), edited by Tom Wilson & Keith Stapley (Kilmarnock: John Ritchie Ltd., 1988), 第142页.

[14] Zane C. Hodges & Arthur L. Farstad, The Greek New Testament According to the Majority Text (2nd. ed.) (Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1985), 第xxiii-xxiv页. 此书的两位作者都在达拉斯神学院教授希腊文.

[15] 史特博著, 《认识基督: 如何辨别真伪》, 第89页.

[16] Harold Paisley, “Mark”, in What the Bible Teaches (vol. 2), edited by Tom Wilson & Keith Stapley (Kilmarnock: John Ritchie Ltd., 1984), 第585-586页.

[17] John D. Grassmick, “Mark”, in The Bible Knowledge Commentary: New Testament Edition, edited by J. F. Walvoord & R. B. Zuck (Wheaton, IL: Victor Books, 1983), 第193-194页.

[18] P66 包含104页的约翰福音(约1:1-6:11; 6:35-14:26), 还有其他40页的残篇(约14-21章). P72 是犹大书和彼得前后书最早的抄本. P75 是路加福音和约翰福音的抄本, 亦是路加福音可知的最早抄本.

[19] 陈惠荣主编, 《证主圣经百科全书(III)》(香港: 福音证主协会, 1995年), 第1607-1609页.

[20] 评鉴学家认为西方文本类型“盛行于第2、3世纪, 是不大可靠的抄本. 经文的特色是抄写者喜好改写: 字、字句, 甚至整个句子都任意改变、增删, 只要修改者认为那样做, 可以使经文更有力而肯定些. 为了使经文丰富, 它不惜牺牲纯正的原文, 反倒根据传统, 甚至按照次经(apocryphal books)或外典, 去更改或增加一些资料. 《伯撒抄本》便是属于“西方文本类型”的主要抄本. http://www.woelife.com/html/bottom5/studies_newtest_formulate.html )

[21] 同上引.

[22] 除了《梵蒂冈抄本》和《西乃抄本》, 蒲草纸文献如P4、P5、P34 、P66 、P75等也是属于《少数文本》(MinorityText). 它们都是属于亚历山大类型的抄本(Alexandrian text-type), 仅仅来自一个地理区域, 即埃及的亚历山大. 至于《多数文本》(MajorityText), 请参本文附录四: 再思《多数文本》的价值和可靠性.

[23] 圣公会的伯根教长是牛津的神学教授. 他也编辑了16大册有关教父对新约经文的86,000个语录.

[24] David O. Fuller (ed.), True or False? (Grand Rapids: Grand Rapids International Publications, 1983), 第74页.

[25] 同上引, 第75页. 英国的史克里文纳是英文圣经《修订本》(Revised Version, 1881)的修订委员会之一员, 但他主张以拜占庭抄本作为圣经翻译的原始资料.

[26] 同上引, 第77页.

[27] 同上引, 第76-77页. 还有学者指出, 这《西乃抄本》的一些页面是绵羊皮, 另一些则是山羊皮, 这说明它有“部分是属基督徒, 部分是属异教徒的特征.”

[28] 同上引, 第77页.

[29] G. A. Riplinger, New Age Bible Versions (Ohio: A. V. Publications, 1993), 第551页.

[30] 同上引. 《西乃抄本》也加入了上述不被正统教会接纳的次经书卷(apocryphal books), 还包含一些不属圣经正典的书卷如《赫马斯牧人书》(the Shepherd of Hermas)和《巴拿巴书信》(Epistle of Barnabas). 现今反对基督信仰的厄尔曼 (Bart D. Ehrman)在其所著的书中(Lost Christianities)探讨一些不属圣经正典的书籍, 并辩驳说基督徒原本接受这些书为神话语的一部分. 他所提出的其中一项证据, 就是《赫马斯牧人书》和《巴拿巴书信》都有收集在这早期的《西乃抄本》中.

[31] 同上引, 第552页. 值得一提的是, 伯根(Burgon)是少数被特别允许亲手检查《梵蒂冈抄本》的人. 正因此故, 他清楚知道此抄本的真貌, 看出它抄写的讹误.

[32] David O. Fuller (ed.), True or False?, 第284页.

[33] WH是指威斯科特(Westcott)与霍特(Hort)于1881年出版的希腊文本(WH Greek Text). 威、霍二氏希腊文本被后来的聂索(Eberhard Nestle)所复制. 1927年, 聂索的儿子爱尔文·聂索(Erwin Nestle)接续了父亲的工作, 继续出版以《少数文本》为依据的希腊文本(简称NA, Nestle-Aland Greek New Testament). 联合圣经公会(United Bible Societies)过后也出版与NA相似的希腊文本, 简称UBS. 目前普遍使用的是聂索-阿兰新约圣经(Nestle-Aland Novum Testamentum Graece, 现今已到第28版, 简称NA28)和联合圣经公会(United Bible Societies’ Greek New Testament, 如今已到第5版, UBS5th). 由于NA26和UBS3rd是相似的, 故被统称为NU-Text (或作Critical Text, 《校勘经文》). 至今所有新译版本都是以属于《少数文本》的希腊文本, 作为翻译的文本根据(除了NKJV还尽量保留KJV的经文), 也导致它们的可靠性受到一些文本评鉴学家所质疑.

[34] 太13:55-56证实主耶稣还有四个弟弟 — “雅各、约西、西门、犹大”; 另外还有“妹妹们”.

[35] 婕儿·瑞普琳杰著, 《殊途不同归》(台北: 天恩出版社, 2005年), 第157-158页.

[36] 也请参 2013年10-12月份, 第99期《家信》的“真理战场: 我们是基要派吗?(中)”的附录二.

[37] G. A. Riplinger, New Age Bible Versions, 第554页.

[38] David O. Fuller (ed.), True or False? , 第88页.

[39] 值得注意的是, 《多数文本》也被称为“叙利亚文本”. 叙利亚的城市安提阿(Antioch)曾是使徒保罗的服侍中心. 徒11:26: “找着了, 就带他(保罗)到安提阿去. 他们足有一年的工夫, 和教会一同聚集, 教训了许多人. 门徒称为基督徒, 是从安提阿起首.” 徒12:24说: “神的道日见兴旺, 越发广传”. “广传”(KJV: multiplied)一词可直译为增加, 暗示神的道不仅被人用口广泛传扬, 也极可能被人用手广泛传抄 (参 徒13:49; 19:20), 这样的传统较后便使圣经原稿出现很多的抄本, 散播到很多地方.

[40] G. A. Riplinger, New Age Bible Versions, 第474页.

[41] 同上引, 第473页.

[42] 同上引, 第475页.

[43] 皮克林博士(Wilbur Pickering)在达拉斯神学院(Dallas Theological Seminary)取得其希腊文释经学神学硕士学位后, 又在多伦多大学(University of Toronto)荣获其语言学硕士与博士学位.

[44] David O. Fuller (ed.), True or False? , 第300页.

[45] G. A. Riplinger, New Age Bible Versions, 第483页.

[46] 有关这方面的证据, 请参上引书, 第481-485页.

[47] 同上引, 第480-481页.

[48] “The Byzantine Text Type and N.T. Textual Criticism”, 第 69页; 载于 www.febc.edu.sg/VPP7.htm .

[49] G. A. Riplinger, New Age Bible Versions, 第481页.

[50] 引自 “詹姆士王钦定本圣经的权威性(二)”, www.godsaidmansaid.com/cn/topic3.asp?Cat2=244&ItemId=1283 . 此篇文章列出支持《钦定本》的有力论据. 也参 http://ecclesia.org/truth/nt_manuscripts.html .

[51] 这是因为埃尔泽菲尔在他1633年出版的新约希腊文版本的序言中, 称之为“所有人现今公认的文本”(So [the reader] has the text which all now receive).

[52] http://a2z.fhl.net/textual/textual11.html .

[53] www.skypoint.com/members/waltzmn/TR.html.

[54] 至少有三份较晚期(分别是12、14、16世纪)的抄本, 以及少数古拉丁文译本有收录这句话.

[55] www.febc.edu.sg/VPP7.htm .

[56] 婕儿·瑞普琳杰著, 《殊途不同归》, 第144页. 此名为Greek New Testament的版本可指NA (Nestle-Aland)和UBS (United Bible Societies)的希腊文本.

[57] 有关伊斯兰教的学者所写的这类文章, 可参 www.dawahskills.com/misconceptions/new-testament-claims-facts-12/ (这是伊斯兰教的宣教网站之一).

[58] John Heading, “Matthew”, in What the Bible Teaches (vol. 2), edited by Tom Wilson & Keith Stapley (Kilmarnock: John Ritchie Ltd., 1984), 第4页.

[59] John Ankerberg & John Weldon, The Facts on the King James Only Debate (Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1996), 第10-19, 32-38页. 婕儿·瑞普琳杰因过度维护《钦定本》而失衡, 进入另一极端, 即轻易把那些支持新译版本的基督徒学者都看作信仰不纯正之人, 包括F.F. Bruce、W.E.Vine也被视为如此, 但这两位学者的著作强有力地证实他们的信仰纯正.

Related

作者: 石子

刊登于2015年4-6月份,第105期《家信》

Leave a Reply