“神必供应 !” 中国内地会创办人 — 戴德生

(A) 一生奉献给中国

神的爱是奇妙的! 它远远超越国界、文化和民族藩篱. 这样的爱, 反映在无数主的仆人身上, 其中一位就是戴德生. 这位英国宣道士曾说过一句感人肺腑的名言: “假如我有千磅黄金, 中国可以全数支取; 假如我有千条生命, 绝不留下一条不给中国.” 他把一生奉献给中国, 实际地活出此话的精意.

(B) 分别为圣归给神

戴德生(James Hudson Taylor)于1832年5月21日, 在英格兰的中北部城市 — 巴恩斯利(Barnsley, 即南约克郡[Yorkshire]首府)出生. 他出生前(1831年冬天), 他的父亲戴雅各(James Taylor)和母亲阿米莉娅(Amelia)读经时, 读到出13:12“你要将一切头生的, 归给耶和华.” 于是戴雅各夫妇两人敬虔地跪在神面前, 向神表示愿意献上将来头生的孩子, 把他分别为圣归给神. 他们夫妇跪下向神许愿之际, 神的灵感动了他们, 他们心里明白, 神已悦纳他们所奉献头生的孩子. 结果, 这位已被奉献和分别为圣的孩子 — 戴德生 — 在数个月后便出世了.[1]

戴德生在一个循道会(另称“卫理公会”, Methodist)的家庭长大, 自小就憧憬做一个勇敢的传道人. 当他还5岁时, 就听见人说在遥远的东方, 有个国家名叫中国. 那里非常需要有人前往作差传宣道的工作, 拯救失丧的千万灵魂. 戴德生虽只是一个儿童, 却喊着说: “当我长大成人的时候, 我要作一个传道人, 到中国去传道.” 有人或许认为这只是5岁孩子的冲动, 因他并不知道他所说的是什么. 不过你只要听这位小孩子的祷告, 你就知道他是真心地向着中国. 戴德生这样祷告: “主啊! 帮助我吧! 我愿意为你在中国工作.”

戴德生的父亲戴雅各(James Taylor)是一位药材店的老板, 兼药材批发商. 青少年时期的戴德生, 就在父亲店里作学徒. 戴雅各乘药店休息的日子, 经常邀请弟兄姐妹到家里分享灵性的经历, 这些信徒也不时述及世界各地的差传故事. 戴雅各总是把话题集中到中国这个遥远的东方国家, 并感叹英国的信徒们对这个遥远国家的差传工作, 抱着一种漠不关心的态度. 不久, 彼得.帕利(Peter Parley)所著的《中国》(China)在英国出版. 戴雅各见了爱不释手, 反复诵读, 熟悉的程度, 几乎可以达到默念的地步. 父亲戴雅各对中国情有独钟, 必然在戴德生的心灵上, 留下一个深刻难忘, 不可磨灭的印象.

(C) 蒙恩得救的经历

戴德生在青少年时期仍然拒绝信靠基督, 但他那敬虔的母亲恳切为他代祷. 一个星期六下午, 他读到一个福音单张, 上头有一句话: “成了!” 戴德生突然领悟了基督救赎的工作. 此事大大地冲击着他, 以至于他如浪子般回到主耶稣的身边. 陈福中在他所编译的《戴德生小传》中述说此事:

“有一天下午, 他母亲到外地, 他从父亲的书房里, 看到一张福音单张, 有一句话‘基督作成的工作’引起他的注意. ‘已经作成了! 作成了什么?’ 立刻他想起了主耶稣在十字架上所说的‘成了’两个字(参约19:30). ‘是的, 罪债已经还清了, 不单是为着我一个人, 也是为着全世界的罪人.’… 他母亲在80里之外的地方, 心里有催促, 要她为儿子的重生得救祷告. 她把自己关在房间里, 恳切祷告了几个小时, 直至圣灵告诉她儿子的蒙恩得救已经作成了. … 他母亲在远方祷告的期间, 戴德生对自己说, 如果救赎工作已经完成了, 如果罪债已经还清了, 剩下要作的是什么? 他唯一要作的, 就是相信. 戴德生跪下来接受主耶稣作他的救主, 当他对主耶稣的救赎赞美不尽的时候, 圣灵光照了他的心灵, 他的内心充满了喜乐. 圣灵在戴德生身上完成工作的时候, 也正是圣灵晓谕他母亲他已得救的时候. 当他母亲在她书房里赞美神的时候, 也正是他在书房里赞美神的时候.”[2]

1849年6月, 戴德生清楚晓得主耶稣所完成的救赎, 他的生命有了重大的改变. 他感受到主的爱, 也被主的爱所激励. 他引用 出21:5的话来表明他的心迹, 他立志把自己奉献给主, 全心事奉他. 他用那节经文祷告说: “我爱我的主人, 不愿意自由出去.” 1849年12月2日, 戴德生辗转难眠, 他想起神的仆人格林伯里(Mr. Geenbury)在巴恩斯利(Barnsley)4天的布道会里, 共带领了100多人信主. 他想, 福音岂不更需要传到地极, 特别是中国这个占世界人口总数四分之一的国家吗? 这时刻, 一个思想临到戴德生, 神岂不是也顾念中国人? 神岂不是也正要差遣人到中国去?

在这严肃时刻, 戴德生向神说: “你不给我祝福, 我就不容你去.”(参创32:26). 当戴德生跪下来仰望神之际, 他认识到一个彻底奉献的人, 必须放弃一切属世的前途, 必须把自己一生的时间和前途交在神手中. 他如今愿意去任何地方, 作任何事情, 为主的缘故, 付出任何代价. 瞬刻之间, 他觉得那时刻太神圣了, 甚至他跪下的地方是圣地. 戴德生如此叙述他当时的经历:

“我永远不会忘记这经历. 文字无法写出我当时的感受. 我感觉到神的同在, 我是在与全能的神立约. 我似乎想收回我的应允和奉献, 但是我根本做不到. 似乎有声音对我说, 你的祷告已蒙垂听, 你的奉献已蒙接纳. 我在那时刻有一个永不动摇的信念, 就是我是被神呼召到中国.” 他继续说: “那个命令是那么清楚、明确, ‘那么为我到中国去!’” 是的, 中国! 中国成为戴德生的人生意义, 为了委身于主, 他活着就是为着中国. 他的母亲后来见证说: “从那个时刻起, 戴德生的心志坚定了; 他无论是做事或读书, 都以这宗旨为目标: 而他无论遭遇任何的困难, 他的宗旨绝不动摇.”[3]

(D) 中国宣道的装备

信主之后, 前往中国宣道的呼召越来越明确. 于是, 戴德生开始装备自己. 他弃绝一切所谓的舒适生活, 开始锻练自己, 好使日后吃得苦中苦. 他自小身体虚弱, 经常生病; 事实上, 他一生都和他赢弱的身躯和气喘搏斗. 但神却能使用软弱的人成就大事, 好彰显神的恩惠与大能, 证明“神的能力在人的软弱上显得完全”(林后12:9), 诚如保罗所言: “我们有这宝贝放在瓦器里, 要显明这莫大的能力, 是出於 神, 不是出於我们”(林後4:7).

由于不赞同循道会所遵循的一些信仰, 戴德生便退出循道会. 他过后加入在巴恩斯利(Barnsley)奉主名聚集的召会(即所谓的“奉主名聚会”, 或俗称“弟兄会”), 那里的负责弟兄是威廉·倪脱培(William Neatby). 为了装备自己, 戴德生搬到英国东部的赫尔市(Hull), 成为忙碌的哈迪医生(Dr. Hardey)之助手. 他选择居住在工人阶级的贫民区, 以强化他属灵的生命. 这位医生虽然心地善良, 却经常忘了付钱给这位助手. 就在这样的光景中, 戴德生学习仰赖神供应他的一切需用. 后来他又前往伦敦(London)的医院, 继续从事医务的学习. 有一次, 他因碰触具有传染病的尸体而几乎丧命, 但在神奇妙的保守下, 却神迹般地痊愈.

为了适应中国艰苦的生活, 戴德生在英国时就学习克己, 生活简朴. 他在信中提到: “为了节省支出, 我和表兄分租一间房间. 我们住的地方距离医院大约4哩, 伙食是自行负责的. 经过多反面研究, 我发觉最经济的生活方式, 莫如单以粗麦面包和清水充饥. 这样, 我就可以把神供应我的用得长久一点. 有些支出是在所难免的, 不过膳费就完全在我掌握之中. 每天从医院步行回家, 在路上买个两便士的大麦面包, 就能解决我的早晚两餐了, 中午吃两三个苹果, 这样的饮食, 足能供应我每天走8至9哩路, 和在医院实习时频密来往的气力… ”[4]

戴德生在赫尔市时, 参加了朱克斯(Andrew Jukes)所带领的奉主名聚会, 并在赫尔市的奉主名聚会中受了浸, 成了他们当中的一位弟兄. 较后在1851年, 戴德生和他的妹妹开始在主日去到多田咸(Tottenham), 参加那里在布鲁克街(Brook Street)奉主名聚集的地方教会. 1852年10月, 戴德生在中国布道会(另译“中国福音协会”, Chinese Evangelization Society)的赞助下, 到伦敦医院(London Hospital)学习医科.

每逢主日, 戴德生都到多田咸(Tottenham)布鲁克街的奉主名聚会擘饼记念主. 那里的信徒知道戴德生心中的负担, 恳切为此事代祷. 他们看明神呼召他前往中国宣道后, 就催促他尽快顺服主前往中国, 内中有位弟兄名叫威廉·柏迦(William Berger), 非常支持这项差传事工. 柏迦是英国著名的柏迦淀粉厂(Berger’s Rice Starch)老板, 也是戴德生日后在中国宣道的重要经济支援之一. 有了在赫尔市的朱克斯所带领的奉主名聚会, 以及多田咸弟兄们的印证, 戴德生知道前往中国宣道的门敞开了!

(E) 中国宣道的考验

1853年9月19日, 在中国布道会的安排和派遣下, 年仅21岁的戴德生乘一艘小帆船离开利物浦港口(Liverpool), 启程前往中国的上海. 该艘帆船的乘客只有戴德生一人. 经过了162天的风浪, 戴德生终于在1854年3月抵达上海. 由于中国布道会没给他任何指示, 也没按时汇款给他, 他的信心再度受到考验. 戴德生了解到他必须再度全面倚靠那能供应他一切需用的神, 信实的神也透过在英国的信徒(特别是在多田咸[Tottenham]的信徒), 寄钱来供给戴德生的需要. 经历了神的信实可靠, 他日后常向新加入的宣道士说: “用神的方法做神的事工, 就不缺乏神的供应.”

为了要为主得更多人, 1855年8月23日, 戴德生叫理发师把他的头发剃了, 按清朝习俗, 留下一簇圆顶的头发, 并改穿当时的中国服装; 他也学习拿筷子吃饭, 勤学中国人的语言, 向中国人传讲福音. 此外, 他也看见一个需要 — 进入外国人从未进过的内陆! 他开始前往中国内陆宣道, 并发现这方面的极大需要. 这方面的负担在他的心中日愈加深, 使他日后创办了“中国内地会”. 戴德生这种“深入民心、深入内陆”的努力, 实为拓荒宣道士的楷模.

戴德生在中国前4年里, 认识了玛丽亚(Maria Dyer), 并且爱上了她. 玛丽亚那时在欧德施(另译“阿德西”, Miss Aldersey)女子学校工作. 虽然宣道圈内许多人反对他们的婚姻, 他们仍然于1858年1月20日结婚. 翌年他们得一女, 取名为格蕾丝(Grace). 戴德生夫妇两人同心事奉, 在宁波领了不少人归主. 1860年7月18日, 戴德生带着妻子和女儿离开上海, 回到英国, 为要提高自己的医学知识和专业水平, 好使自己日后回到中国后, 能应付各种病症. 1862年7月, 他终于成为合格的外科医生; 数个月后, 他也成功地成为合格的接生员. 1863年, 戴德生先后会见卓曼(Robert Chapman)[5]和慕勒(George Muller)两位属灵伟人, 从他们那里得到极大的鼓励. 在英国的日子, 戴德生不仅学习医务技术, 也把圣经翻译成宁波话.

(F) 创办“中国内地会”

多年来, 戴德生的事工只集中在宁波, 但他发现在中国许多内陆省份如江西、河南、湖北、四川等, 需要更多宣道士去作差传的工作. 因此他有一个负担, 要向中国内地的省份传扬福音. 戴德生听到神对他的呼声: “如果你愿意与我同工, 我要借着你去完成内地的事工.” 实际上, 内地会的构思已经逐步具体化, 它的名称“中国内地会”(China Inland Mission)的匾额那时已挂在柏迦的客厅上.

戴德生在英国的那段时间, 回到多田咸(Tottenham), 参加那里在布鲁克街(Brook Street)奉主名聚集的地方教会. 1865年6月21日, 戴德生到威廉.柏迦(William Berger)家里, 参加那里例常祷告聚会. 戴德生在祷告时, 公开呼求神派遣更多宣道士到中国内地的省份去. 接下来两晚, 戴德生前往多田咸奉主名的聚会中, 向多年支持他的弟兄姐妹们, 说出他对中国内地的负担. 过后, 戴德生从多田咸赶往布赖顿(Brighton), 去会见中国布道会秘书皮尔士(George Pearse). 皮尔士认同戴德生成为新的差传会— “中国内地会”(简称“内地会”)[6]的负责人, 但戴德生还未得到所需要的同工, 所以迟疑不决.

1865年6月25日主日早晨, 33岁的戴德生来到生命中的关键时刻! 他在英格兰南部的布赖顿沙滩(Brighton Beach)上漫步沉思. 他回来回忆这段经历说: “在极大的属灵痛苦中, 我独自走到沙滩上. ‘好’, 我最后想到, ‘假如神给我们一队人到中国内陆… 就算他们全都饿死, 他们亦会被直接带到天上去; 假如有一个灵魂因此得救, 这样的付出也是值得的.’” 此时, 另一个思绪又出现了: “假如我们顺服神, 责任(指供应生活需用之责任)就该在他那里, 而非在我们身上啊!” 霎时, 一种极大释放的感觉涌进他的心头, 他呼叫说: ‘主啊, 你会承担起所有的重担! 在你的吩咐下, 你的仆人会前往工作, 结果就交给你了.”[7]

他顿时心中开窍, 决定全心倚靠主, 深信如果他顺服主的呼召, 主必供应一切需用. 就在布赖顿沙滩上, 他恳求主差遣24名同工到中国内地去, 使那11个还没有宣道士的省份都各有两位同工, 另外加上两人前去蒙古. 他拿出笔来, 在他那本带在身上的圣经页边上, 记下了这个请求, 然后带着充满平安喜乐的心情回家. 信实的神垂听了他的祷告, 派了22名宣道同工帮助他. 于是戴德生和他们于1866年组成“中国内地会”, 并于同年一起前往中国.

(G) 中国宣道的苦难

这批宣道士的信心一开始就受到严厉考验. 很多在人看来令人灰心丧志的事情接踵而来 — 其中之一乃是航行本身. 他们一路上经历了几场令人丧胆的台风. 尽管这是一趟艰辛难耐的旅途, 他们当中却无一人丧命, 并且大部分的水手因他们的见证都信了主! “中国内地会”第一站抵达中国杭州, 他们放胆传开神的话, 他们辛劳的工作结出了美好的果子. 然而, 穿插在神赐他们的福气之间, 也免不了艰苦和眼泪. 戴德生的女儿格蕾丝(Grace)在1867年死于一场病. 尽管内地会的宣道士面对中国多处暴乱的危险, 敌人不实恶意的指控, 但神将得救的人数加添给他们, 并且答应了他们的祈祷, 不断把新的宣道士遣送来中国.[8]

他们不见任何人影. 经过一番焦急的搜寻后, 才发觉那些宣道士和孩子们原来躲在隔壁. 当暴民破门而入, 开始纵火烧屋时, 他们就爬上屋顶, 在黑暗中逃亡. 他们当中有人受伤, 一位年轻宣道士头被石块打伤. 伤势严重; 戴德生的妻子玛丽亚在跳下地面时伤了一条腿; 其余的人虽有受伤, 生命却幸能保存, 此乃神奇妙的保守. 他们也不为此丧胆, 玛丽亚过后在信中写道: “我们的神带领我们经过这一切, 愿我们更是为颂赞他和荣耀他而活. 我们又遇上另一场风暴… 我们的生命遇到更大的危难. 我相信神是用这次熬炼来彰显他的荣耀, 深愿福音因此会被广传 …”[9]

(H) “信心宣道”的实践

内地会高举“信心宣道”的旗帜. 对于此会的组织和原则, 戴德生有以下的解释: “假若愿意, 我们是可以成立保证基金的, 但我们认为这并非必要甚至有损的. 错误地存放金钱和来自动机不明的捐献都是我们所忌讳的. 神选择要给我们多少, 我们就凭这些过活; 但我们不能用未曾分别为圣的钱, 或是把钱放在错误的地方, 若是这样, 那就宁可没有钱买面包反而好些. 在中国很多乌鸦, 神会差它们为我们叼来肉和面包. … 在旷野, 他养活了3百万以色列人共40年之久. 我们还没有计算神会差派3百万宣教士到中国去, 但若是这样, 神也有方法养活他们. … 要记住, 按照神的方式来做神的工作, 断然不会缺乏神的供应.”[10]

戴德生成立中国内地会成时, 强调效法慕勒办孤儿院的原则, 采用“不借贷、不募捐”的原则, 而此会的经济及人力资源, 均凭信心仰望神的供应, 并借着祷告求神去感动人. 超过百年以后的今天, 中国内地会已改名为“海外宣道团契”(另称“海外基督使团”, Overseas Missionary Fellowship). 此差会宣称: “百多年后的今日, 基于神的信实, 我们仍然相信我们‘若按照神的方式来做神的工作, 断然不会缺乏神的供应’. 这个原则屡试不爽(仍然可行), 甚至在今天这个商业化的社会中亦然.”[11]

(I) 宣道事工的扩展

戴德生在中国和西方两地奔波, 向各界人士宣讲中国宣道的需要, 不住为中国人请命. 他的声音影响深远, 正如司布真(C. H. Spurgeon, 1834-1892)所说: “中国、中国、中国, 现在能以一阵独特却强而有力的音乐响在我们的耳际, 全是出自戴德生的口中.” 戴德生在德国、澳洲、纽西兰、挪威和瑞典到处讲述中国宣道士的努力. 他不仅是以口述, 而是以生命影响生命.

一天, 他在英格兰的诺福克郡(Norfolk)毕茜女士(Lady Beauchamp)家中的画室讲道. 当地的社会名流都来与会, 毕茜女士的小儿子蒙塔古(Montague, 后称“章必成”)也坐在靠近戴德生的小椅子上. 中国的奇装异服、筷子等特别吸引了这个小男孩. 这个小男孩长大以后, 前往中国宣道, 成了“剑桥七杰”(Cambridge Seven)的七勇士之一.[12]

戴德生的生命也激励另一位年轻人施达德(另译“司徒德”, C. T. Studd). 此人乃另一位“剑桥七杰”中的属灵豪杰之一. 他继承了一笔庞大的遗产, 却把遗产投入了宣道的事工. 他给慕迪(D. L. Moody)5千英镑建了著名的“慕迪圣经学院”(Moody Bible Institute). 施达德曾是剑桥大学的板球队队长, 在投球方面打破全国记录, 可是在戴德生的影响下, 他放下板球, 决定前往中国宣扬主名. 简言之, 在戴德生的呼吁下, 这七位出自剑桥大学的宣道豪杰于1885年抵达中国, 加入了中国内地会, 在中国形成一股宣道震撼.

在寻找事奉的工人方面, 戴德生强调祷告的重要过于策划. 他写道: “在查考神的话语当中, 我学习到要找到合适的工人, 并不是靠精心策划的呼求所能达到的. 我们首先要做的, 乃是恳切求神差遣工人出来, 然后是求神使教会的属灵生命深入扎根, 使人再不能安于留在家乡. 我看到使徒的计划, 他们并不是先找寻资源和途径, 而是动身前去工作, 且相信他那确实的应许, 就是: ‘你们要先求他的国和他的义, 这些东西都要加给你们了.’”[13]

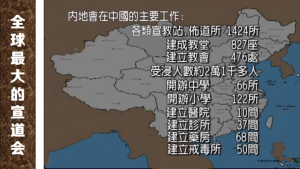

戴德生开始在中国宣告基督之名时, 中国有3亿8千万人从未听过主耶稣的名. 在他将走完世途时, 中国已有3万人受洗归入主名; 数以百计的中国人在为数750个“中国内地会”据点工作事奉神.[14] 这一切见证神的信实 — 耶和华以勒 — 神必预备所需的一切. 诚如戴德生的名言: “按照神的方式来做神的工作, 断然不会缺乏神的供应.”

(J) 与神亲近得能力

戴德生的生活是那么忙碌, 可是在百忙中抽出时间与神亲近却是他看为首要的事. 他认识到唯有不断的祷告和恒心默想神的话, 圣徒才能与神维持亲密关系, 不断得力. 他的儿女见证说, 晚上夜深人静的时刻, 父亲常醒来点燃烛光, 阅读圣经. 通常深夜2至4时也是戴德生的祷告时间. 在一片寂静之中, 他可以专心祷告. 那闪耀的烛光, 给孩子们对祷告的领会, 要比任何讲章和文字来得强而有力多了.

(K) “一切都交托给神”

“我知道天父掌管一切,” 戴德生说道, “这思想给我很大的安慰. 他所做的都是最美善的. ” 这样的信心与意念给予戴德生莫大的力量, 使他无论在任何逆境下, 把一切都交托给神. 1870年7月23日(星期六)是戴德生毕生难以忘怀之日, 因在此日他的爱妻去世了. 童跟福太太当日住在戴家, 他这样写: “当戴太太在床上弥留之际, 戴先生就跪在床前把她交给主, 他感谢主赐给他这位太太, 又给了他们12年半在一起的快乐时光, 他感谢主把她接到主的身旁, 然后重新将自己献上为主使用.”

戴德生过后写信告诉好友柏迦(William Berger)说: “当我想起我所失去的爱妻时, 就心如刀割; 但我又起来向他感谢, 因为他免她多受苦楚, 使她有无法言喻的快乐. 我的眼泪是喜乐而非伤心的眼泪. 但最重要的, 是我可以借主耶稣基督在神里… 大大喜乐. … 不久, 在神美善的旨意里, 我们会再相聚, 永不分离.”[16]

1905年6月3日, 73岁的戴德生在长沙时, 对同工们说: “在祷告中, 把一切都交托给神, 这是我们最大的权利. 在祷告中, 没有什么大事与小事之分. 只有神才是伟大, 我们应当完全信靠他.” 说完这些话, 戴德生就回到房间, 不久便安然归回天家. 这一年, 内地会在中国的宣道士已有828名, 教堂754处, 布道所1,100所, 受洗加入教会的人无法计数. 1914年, 中国内地会成为全世界最大的差传会. 1934年, 内地会达到了历史的巅峰, 旗下的差传工作者达到1,368人, 给中国带来无法估量的属灵福气.[17]

总结时, 为避免我们注视人过于神本身, 称赞蒙福的人而忘记赐福的神, 让我们思考戴德生的事奉原则, 他写道: “我们不需要说太多关于中国内地会, 而要让人看见神在工作, 让神因此得着荣耀, 让信徒因此更圣洁、更喜乐、更亲近神.”[18] 在许多人和事工被高举过于神的今日, 戴德生以上所言何等贴切, 应作警戒. 愿一切荣耀完全也唯有归给神!

**********************************

附录一: 戴德生与奉主名聚会的信徒

众所周知, 戴德生(Hudson Taylor, 1832-1905)是“中国内地会”(China Inland Mission)的创办人. 由于戴德生是在循道会(即卫理公会, Methodist)的家庭长大, 中国内地会又是超宗派的宣道组织, 所以极少人察觉到戴德生与奉主名聚会(另称“弟兄会”)[19]的关系. 事实上, 戴德生一生的事奉深受英国奉主名聚会的影响. 在神奇妙带领下, 戴德生信主后便加入奉主名的聚会, 并借着当中弟兄们的协助完成到中国宣道的使命.

陈福中在其编译的《戴德生小传》中指出, 戴德生从主日学的校长约翰.惠华德(John Whitworth)取得不少有关中国的资料, 因惠华德是“英国暨海外圣经公会”(The British and Foreign Bible Society)在巴恩斯利(Barnsley)的地方司库, 而此圣经公会的主要推动者, 乃是奉主名聚会的领袖史杜阿特(Clarence Esme Stuart). 戴德生在约翰.惠华德那里接触到一份刊物《拾穗者》(The Gleaner), 从中读到奉主名聚会的另一位领袖— 乔治.慕勒(George Muller)在1850年和1851年, 共奉献2,500英镑, 支持在天主教国家和海外宣道与差传工作, 使戴德生对奉主名聚集的召会和其中的领袖有更进一步的认识.

有奉主名聚会背景的皮尔士(George Pearse, 此人乃“中国协会”[The Chinese Association]的秘书)指出: “鉴于在真理问题上和圣经的看法上, 戴德生和循道会所遵循的信仰无法取得一致, 戴德生便退出循道会.” 他过后加入在巴恩斯利奉主名聚集的召会, 那里的负责弟兄是威廉·倪脱培(William Neatby),即《普里茅斯弟兄会运动史》(A History of the Plymouth Brethren)的作者. 他本是循道会的会友, 过后因看清真理而离开循道会. 他的儿子托马斯·倪脱培(Thomas Neatby)比戴德生小3岁, 很自然地, 由于年龄接近, 没有代沟, 两人于是成为知交. 托马斯.倪脱培与戴德生相处一久, 也受他影响, 有意到中国宣道. 两人为要充实自己, 谋一技之能, 就一起到英国东部的赫尔市(Hull)一间医科学校学医.

到了赫尔市后, 戴德生和倪脱培也就参加朱克斯(Andrew Jukes)所负责的奉主名聚会. 朱克斯的著作很多, 其中有《献祭的法则》(The Law of Offerings)和《神的名》(Names of God). 朱克斯本是圣公会的牧师, 看见地方召会的真理而离开圣公会, 加入奉主名聚集的召会(教会), 一直与布里斯多(Bristol)的乔治.慕勒(George Muller)[20]保持联系. 此时, 慕勒的孤儿院已收容数百名孤儿, 但慕勒以信心来仰望神给他能收养1千个孤儿. 朱克斯一述及慕勒的信心果效, 戴德生的心就深受感动. 慕勒除了在抚育孤儿方面树立了一个良好的信心榜样, 还在宣道事工上摆出美好见证. 慕勒一直支持宣道和差传工作, 也借着他所负责的“圣经知识社”(Scriptural Knowledge Institute), 在天主教国家和异教徒地区, 大量派发圣经. 在戴德生的心目中, 慕勒是英国当时最敬虔、最有信心的属灵领袖. 不久, 戴德生在赫尔市的奉主名聚会中受了浸, 实际上成为奉主名聚会中的一位弟兄.

1851年, 在皮尔士(George Pearse)的安排下, 戴德生和他的妹妹在主日到多田咸(Tottenham), 参加那里在布鲁克街(Brook Street)奉主名聚集的地方召会. 那里的弟兄姐妹将近100人, 负责那召会的弟兄是约翰.霍华德(John Eliot Howard). 他是英国杰出的气象学家路加.霍华德(Luke Howard)的儿子. 约翰.霍华德原是贵格会(Quakers)的会友, 1836年10月脱离贵格会. 戴德生与多田咸的弟兄姐妹有非常美好的交通, 以致他对此召会的印象深刻, 可说念念不忘. 多年后, 他在中国还记载这件事: “我爱多田咸的聚会, 我爱那里亲爱的人. 从来没有一个地方, 像多田咸一样, 给我每一点的回忆都是甜美和满有意义的. 在我有生之年, 在任何情况下, 我对多田咸的良好印象都不会改变.”[21]

1952年5月, 《拾穗者》(The Gleaner)通告, “中国协会”(Chinese Society, 前名为The Chinese Association)改名为“中国布道会”(Chinese Evangelization Society), 并声称德籍的罗存德(Wilhelm Lobscheid)为“中国布道会”的第一个宣道士. 中国布道会的组成人员, 大部分都是奉主名聚会的企业家

在赫尔市(Hull), 朱克斯(Andrew Jukes)带领的奉主名聚会, 这时候已印证了戴德生的呼召. 戴德生便辞去哈迪医务所的职位, 于1852年9月25日, 到达伦敦. 同年10月底, 他在中国布道会的赞助下, 到伦敦东区(East End)的伦敦医院(London Hospital)学习医科. 每逢主日, 戴德生都到多田咸(Tottenham)布鲁克街(Brook Stree)的奉主名聚会擘饼记念主. 那里的一位姐妹史达西小姐(Miss Stacey), 看到戴德生过分劳累, 总是接待他到他家里休息, 并且让他独自安静, 不让别人打扰他.

戴德生既有多田咸奉主名聚会的印证, 复经过了弟兄姐妹的恳切祷告, 弟兄们就催促他尽快前往中国, 内中有一个弟兄威廉·柏迦(William Berger), 也由衷支持这项差传工作. 柏迦是英国极为有名的柏迦淀粉厂(Berger’s Rice Starch)的老板. 他本来是圣公会的会友, 年轻时, 他接受主耶稣为救主,当时他感动得掩泣不止. 当他将这经历告诉圣公会牧师格里菲思(Prebendary Griffiths), 却受该牧师斥责一顿, 把他赶走. 柏迦后来加入奉主名的聚会, 却不赞同达秘(J. N. Darby)所走的闭关路线. 他参加多田咸的聚会, 因为那里的聚会是比较开通或开放的.[22]

1853年9月19日, 戴德生乘一艘小帆船离开利物浦港口(Liverpool), 向上海进发, 并于1854年3月到达上海. 可是到了上海, 戴德生在经济上受到严历考验, 因中国布道会没有按时汇款给他. 1854年, 中国布道会又差派一位来自长老会, 名叫威廉·帕克(Dr. William Parker)的医生前来协助戴德生(注: 中国布道会的主要成员, 大部分是奉主名聚会的弟兄, 内中也有少数其他宗派的信徒). 1955年, 戴德生和帕克医生有意在上海设立一间医院, 但中国布道会在伦敦的总部不答应. 倒是多田咸聚会的威廉·柏迦汇来10英镑, 并让他们两人决定这款项的用途. 他们两人决定用这笔款项来支持一个小孩子. 他们认为这是在上海成立一间住宿学校的第一步. 戴德生过后开始找机会传福音. 第一个在他带领下得救的, 是他的厨子贵华(Kuei-hua). 这位公开承认主耶稣为他个人救主的贵华, 是柏迦奉献10英镑所支持的小孩子的哥哥. 由此可见, 为神所摆上的, 至终是不会落空的.

1856年8月初, 戴德生从石门湾回上海途中, 行李被仆人岳西偷走, 导致他几乎无法会上海. 几经艰难, 戴德生才由一艘轮船通融他, 让他回到上海. 戴德生回上海后, 并没将岳西送官治罪, 因他认为一个人的灵魂, 比40英镑的行李更加宝贵. 戴德生写了一封信给岳西, 说他想到主耶稣以善报恶的教训, 他连岳西的一根头发也不会伤害, 他还说实际上吃亏的是岳西, 要岳西悔改, 逃避将来神的愤怒和审判. 《拾穗者》(The Gleaner)把戴德生写给岳西的信件予以登载, 慕勒(George Muller)读到后, 非常赞同戴德生这种基督生命的流露, 并寄给戴德生40英镑, 足以弥补戴德生所损失的行李. 过后, 慕勒不断为戴德生在中国的差传工作代祷, 成为中国内地会的主要经济支持者之一.

除此之外, 多田咸的柏迦另寄来40英镑, 且是在戴德生最需要的时刻寄到. 戴德生深信神在圣经中的应许: “你们需用的这一切东西, 你们的天父是知道的”(太6:32). 另一方面, 多田咸的史达西姐妹所寄来的信件, 给予戴德生莫大的勉励, 叫他知道自己并非孤独的. 史达西姐妹的信如此表示: “亲爱的弟兄, 神赐给你一个奇妙的地方— 多田咸在布鲁克街的聚会. 弟兄姐妹们从来没有忘记为你祷告, 没有一个人的名字像你那样被不停地记念!”[23] 1860年7月18日, 戴德生带着妻子和女儿离开上海, 回到英国继续学医. 1863年, 戴德生先后会见奉主名聚会的卓曼(Robert Chapman)和慕勒(George Muller), 从这两位充满爱心与信心的弟兄获得莫大鼓励.

多年来, 戴德生心中有一负担, 就是要向中国内地的省份传扬福音. 回到英国期间, 这负担愈加深重. 事实上, 内地会的构思已经逐步具体化, 其名称“中国内地会”(China Inland Mission)的匾额那时已挂在多田咸的威廉·柏迦的客厅上. 1865年6月21日, 戴德生到柏迦家里, 参加那里例常的祷告聚会, 公开求神派派同工前往中国内地的省份去. 接下来两晚, 戴德生到多田咸奉主名的聚会中, 向多年支持他的弟兄姐妹们道出他心中的负担. 戴德生到布赖顿(Brighton)去, 会见中国布道会秘书皮尔士(George Pearse). 皮尔士赞同戴德生作“中国内地会”的负责人, 只是戴德生还未得到所需的同工, 因而犹疑不决.

1865年6月25日主日早晨, 戴德生在布赖顿沙滩(Brighton Beach)漫步, 顿时领悟到神的信实和丰富供应. 他决定全心信靠主, 坚信若所有宣道士顺服神的旨意, 神自然就会负起责任, 照顾他们一切的需用. 他满怀信心地说: “如果我们顺服主, 责任在于他而不在于我们.” 戴德生决心效法奉主名聚会的信心伟人 — 慕勒 — 开办孤儿院的信心, 完全仰赖信实之主的丰足供应.[24]

简而言之, 戴德生和内地会在中国的事工能有所扩展, 在很大程度上有赖于奉主名聚会的众信徒在祷告和经济上的大力支持与多方援助.[26] 最明显的证据, 乃是内地会邀请许多奉主名聚会中最有名望和威信的弟兄为推荐人(Referee, 此字也包括“赞助人”之意), 例如罗伯特·卓曼(Robert Chapman)、乔治·慕勒(George Muller)、拉斯多勋爵(Lord Radstock)、亨利·瓦利(Henry Varley)、亨利·标利(Henry Bewley)、约翰·莫利(John Morley)、约翰·霍华德(John Eliot Howard)、威廉·柯林渥(William Collingwood)、史密斯(Denham Smith)等人.[27]

让我们以甘雅各(D. James Kennedy)和杰利纽康(Jerry Newcombe)的话作为总结. 他们在所合著的《如果没有圣经?》一书中写道: “主动把钱送到中国内地会的, 大约每年有4亿美元之谱; 其中最令人瞩目的奉献来源是英国布里斯多(另译“布理斯托”, Bristol)的乔治·慕勒(George Muller). 这一位默默无名的孤儿院院长向内地会要来所有信主之人的名单, 并一一为他们代祷. 他也设法每年奉献给内地会1万元.”[28] 由此可见, 奉主名聚会的信徒在戴德生和内地会的宣道事工上, 实为功不可没.

************************************

附录(二): 戴德生蒙主重用的秘诀

戴德生蒙主重用有以下四大秘诀:[29]

(1) 谦卑承认自己软弱: 戴德生曾说: “所有神的巨人(伟人)都是软弱的人, 他们为神做了大事, 因为他们深信不疑地认为神与他们同在.” 某次, 在澳洲墨尔本(Melbourne)的教会(长老会)主持人(moderator)说尽一切好话来介绍戴德生, 称他为“我们卓越的宾客”(our illustrious guest), 万没料到戴德生一上台讲道时, 第一句话竟然是: “亲爱的朋友, 我是卓越之主的卑微之仆(little servant of an illustrious Master). [30]

(2) 全心信靠主的供应: 当戴德生决定倚靠神来开始内地会的差传工作时, 他说: “如果我们顺服主, 责任(指供应一切需要的责任, 笔者按)在于他而不在于我们.” 他的另一句名言是: “以神的方法来做神的工作将不会缺乏神的供应.” 他继续表示: “只要我们能等到(神所指定的)正确时间, 神不能说谎, 神不能忘记; 神保证供应我们一切的需要.”[31]

(3) 祷告读经与主亲近: 戴德生的一位同工评述道: “他以新的方式将一切重担卸给神, 用更多的时间来祷告. … 他没有工作到深夜, 而是早点睡, 凌晨5时就起身查经和祷告.”[32] 临终前, 他也向同工们强调祷告交托的重要.

(4) 竭力遵行主的旨意: 戴德生说: “只有两个可能: 基督是万物的主, 或根本不是主”,[33] 又说: “遵主的旨意而行是我最看重的事, 只要能讨神的喜悦, 付上任何代价都值得.”

************************************

附录(三): 评论戴德生的超宗派立场

一般而言, “超宗派”或“宗派联合”的差传或宣道工作倾向于“只传基督福音, 不谈召会真理”. 这类事工虽可无限制地传扬福音, 把罪人领向救恩, 却无法自由地教导召会真理, 使得救后的信徒无法完全按圣经教导来聚集、敬拜和事奉. 这导致新约样式的地方召会无法成立, 反倒帮助宗派林立, 巩固“教派主义”. 中国内地会证实了这一点; 在前往中国的途中(1866年), 戴德生在船上向内地会的两位圣公会同工, 玛丽.包耶(Mary Bowyer)和珍.麦克琳(Jane McLean)传讲召会真理, 她们两愿意按圣经样式“受浸”(因为圣公会施行的洗礼是“滴水礼”).

不过, 他的另一位同工刘易斯.尼可(Lewis Nicol)较后向中国杭州圣公会的宣道士乔治.慕尔(George Moule)告状, 导致慕尔对戴德生进行人身攻击, 破坏他的威信, 使整个差传队伍陷入一片混乱. 戴德生过后只好重新强调内地会是“超宗派”的, “承认当初劝说那两位圣公会的女同工受浸是项严重的‘错误’; 为了纠正这个‘错误’, 戴德生决定在内地会成立了圣公会分部”.[36] 换言之, 这类宣道工作只履行了大使命中的第一条(传福音使人信主), 却忽略甚至不顾第二和第三条(叫信徒受浸, 并教导他们遵守一切主的教训, 包括主借使徒所传的召会真理)(参太28:19-20; 可16:15-16).[37]

戴德生和内地会引领多人信主, 笔者为此由衷感谢赞美主, 也绝不否认戴德生和内地会对拯救罪人灵魂的贡献. 但关键的问题是, 神是否真的悦纳“超宗派”(宗派联合)事工所标榜的“只传基督福音, 不谈召会真理”之做法? 我们不能以“某种做法有蒙福的好结果”来证实这种做法蒙神悦纳; 例如摩西击打磐石, 水便流出, 百姓得以解渴(看似有蒙福的好结果), 但此做法不蒙神悦纳, 因神所指定的方法是“吩咐磐石发出水来”; 百姓得福, 摩西本身却遭亏损、受责罚(民20:7-13). 因此, 最安全之举, 乃是以神话语的亮光, 来验证神是否悦纳某种做法. “宗派联合事工”往往只注重福音, 却牺牲召会真理, 这断不是神的心意.

简而言之, 我们为戴德生彻底奉献、诚心事奉而感谢神, 也为上述奉主名聚会的弟兄们全力支持宣道事工而赞美主, 更为无数灵魂因内地会的差传事工信主得救而称颂神; 然而, 我们因内地会无法自由地把召会真理教导信徒而深感痛惜. 内地会所标榜的“只传基督福音, 不谈召会真理”的立场, 是属“神允许的旨意”, 而非“神完美的旨意”. 什么是“神完美旨意”的差传事工呢? 在这方面, 主耶稣已清楚指示(太28:19-20), 保罗已清楚表明(徒20:27; 提前3:15), 初期召会也已清楚树立榜样(徒2:42), 那就是: (1)传福音使人信主; (2)为信徒施洗(施行浸礼); (3)教导信徒恒心遵守使徒的教训(包括一切召会真理)!

[1] 戴德生(James Hudson Taylor)这名用的是复姓: 戴(Taylor)是父亲的姓, 德生(Hudson)是母亲的姓; 名字则沿用父亲的名字 — 雅各(James).

[2] 陈福中编译, 《戴德生小传》(香港九龙: 基督徒出版社, 2000年), 第20-21页. 戴德生较后发现不仅是他母亲为他迫切祷告, 他的姐姐也为他的救恩每日代祷. 由此可见, 我们绝不可低估一位母亲的祷告, 因为敬虔姐妹们的祷告是大有功效的.

[3] 同上引, 第23-27页.

[4] 卢逸斯著, 乐恩年译, 《属灵的秘诀 — 戴德生信心之旅》(香港九龙: 海外基督使团, 1995年), 第50页.

[5] 卓曼(Robert Chapman)是在英格兰的班斯泰甫(Barnstaple)开始了奉主名的聚会; 请参2000年12月份, 第13期《家信》的“属灵伟人: 罗伯特.卓曼(Robert Chapman)”.

[6] “中国内地会”(China Inland Mission)如今已改称为“海外宣道团契”, 或译“海外基督使团”(Overseas Missionary Fellowship).

[7] 卢逸斯著, 乐恩年译, 《属灵的秘诀 — 戴德生信心之旅》, 第175-176页.

[8] 甘雅各, 杰利纽康合著, 甘耀嘉译, 《如果没有圣经?》(台北: 橄榄基金会, 2000年), 第193页.

[9] 卢逸斯著, 乐恩年译, 《属灵的秘诀 — 戴德生信心之旅》(香港九龙: 海外基督使团, 1995年), 第235-238页.

[10] 同上引, 第185页.

[11] 同上引, 第405页.

[12] 著名的“剑桥七杰”(Cambridge Seven)是: (1)查理·施达德(C. T. Studd); (2)司米德(Stanley Smith); (3)西瑟端纳(Cecil Polhill-Turner); (4)亚瑟端纳(Arthur Polhill-Turner); (5)何斯德(P. E. Hoste); (6)威廉凯巴(W. W. Cassels); (7)章必成(Montague).

[13] 卢逸斯著, 乐恩年译, 《属灵的秘诀 — 戴德生信心之旅》, 第171-172页.

[14] 甘雅各, 杰利纽康合著,《如果没有圣经?》, 第193页.

[15] 卢逸斯著, 乐恩年译, 《属灵的秘诀 — 戴德生信心之旅》, 第400页.

[16] 同上引, 第293, 296页.

[17] 陈福中编译, 《戴德生小传》, 第107-108页.

[18] Warren W. Wiersbe, Living with the Giants(Grand Rapids: Baker Book House, 1993), 第73页.

[19] 陈福中正确指出: “弟兄运动是不承认自己有任何名称的. 弟兄会(Plymouth Brethren)的称呼, 是外人加给他们的”, 陈福中编译, 《戴德生小传》, 第32页.

[20] 有关慕勒(George Muller), 请参 2000年9月份, 第10期《家信》的“属灵伟人: 乔治.穆勒(George Muller)”.

[21] 陈福中编译,《戴德生小传》, 第31-42页.

[22] 同上引, 第49-53页.

[23] 陈福中编译, 《戴德生小传》, 第53-59页. .

[24] 慕勒于1836年4月11日在一间租下的房子开始接受孤儿. 由于人数不断增加, 在同年11月28日, 他在同一条街开始了第二间孤儿院. 借着信心的祷告和神的信实供应, 虽然孤儿院多次面对缺款的情况, 但每次神的帮助总是在最需要的时刻来到. 在1849年6月18日, 孤儿们从所租的房子迁到新建的孤儿院. 迨1850年5月26日, 院内已有275名孤儿. 至1856年5月26日, 第二院兴建, 可容纳400人. 接着有第三院, 第四院和第五院耸立. 迨1870年全院已能收容2,000位孤儿. 在这几十年的事奉中, 慕勒和他的同工们都坚守一个原则, 即不准把任何孤儿院的需要告诉外人, 免得构成慕捐嫌疑. 他们唯一的方式, 便是祷告倚靠神. 虽然神几次借着延迟来考验他们的信心, 但总没有一次叫他们和孤儿们失望地挨饿度日. 这一切经历犹如给戴德生的信心打了强心针.

[25] 陈福中编译, 《戴德生小传》, 第65,67-68,71-76页.

[26] 某些学者(例如华伦.魏斯比, Warren W. Wiersbe)认为戴德生本身是浸信会会友(Baptist); 但陈福中表示戴德生“一直认同弟兄会的传统(指奉主名聚会的做法)”, 他说: “也许有人要说, 戴德生自从认识了路易士牧师(William Garrett Lewis)之后, 曾到河滨教堂(Bayswater Chapel)作礼拜, 也算是浸信会会友, 问题是: 浸信会也是(与弟兄会一样)浸在水里(施行浸在水里的洗礼)”, 陈福中编译, 《戴德生小传》, 第80页. 简而言之, 或许有人认为戴德生没有特别的“宗派立场”, 或者属浸信会会友(因曾到浸信会作礼拜), 但事实是: 虽然戴德生与其他宗派信徒同工, 可是戴德生特别与奉主名的聚会保持密切交通, 例如他未去中国以前, 是在多田咸参加奉主名的聚会(同上引, 第40-42, 50-52页), 而他去了中国, 回英国时仍然常与奉主名聚集的信徒一同聚会, 例如戴德生于1862-1866年, 以及1872年在英国时, 常在他们当中与他们聚会交通(同上引, 第68-76, 96-99页).

[27] 陈福中编译, 《戴德生小传》, 第99页. 许多奉主名聚会的弟兄持续不断地支持戴德生和内地会的事工, 甚至当其他宗派和教会减少或中断对戴德生和内地会的经济支持时, 卓曼(Robert Chapman)、柏迦(William Berger)和慕勒(George Muller)等人仍不断地在祷告、精神和经济上大力支持(参上引书, 第83, 90-91, 96-99页), 甚至连奉主名聚会的理查.希尔(Richard Harris Hill)和亨利.梭陶(另译“苏涛”, Henry Soltau)也成为中国内地会的义务秘书, 这意味着希尔家族和梭陶家族的第二代, 联手起来, 全力支持戴德生; 而另一位奉主名聚会的弟兄, 希尔多.霍华德(Theodore Howard)也成为内地会管理委员会主席(同上引, 第97-98页).

[28] 甘雅各, 杰利纽康合著, 甘耀嘉译, 《如果没有圣经?》(台北: 橄榄基金会, 2000年), 第193-194页.

[29] 波络克(John C. Pollock)指出, 戴德生强调: (1)与当地居民认同(例如穿上中国服装); (2)把差传工作的指挥管理中心移到当地宣道的禾场(field), 而非在远方的家乡(home base); (3)全面倚靠神的供应; (4)在家乡教会深化基督徒生命, 作为鼓励差传事工的方法; J.D. Douglas (gen.ed.), The New International Dictionary of the Christian Church (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1978), 第953页. 无疑地, 以上4点成功扩展内地会的事工.

[30] Warren W. Wiersbe, Living with the Giants, 第67和68页.

[31] 同上引, 第73页.

[32] 同上引, 第71-72页.

[33] Mark Water (comp.), The New Encyclopedia of Christian Quotations (Hampshire: John Hunt Publishing Ltd., 2000), 第623页.

[34] 有关达秘, 请参2000年11月份, 第12期《家信》的“属灵伟人: 约翰.达秘(John Nelson Darby)”.

[35] 有关“开放弟兄会”和“闭关弟兄会”, 请参 2001年11至12月份(第24至25期)《家信》的“真理战场: 教派主义的罪恶”.

[36] 陈福中编译, 《戴德生小传》, 第79-81, 84页.

[37] 有关“宗派联合事工的错误”, 请参 2000年4月份, 第5期《家信》的“真理战场: 我没有自由参与宗派联合的事工之理由”.

Related

作者: 瓦器

刊登于2007年5&6月份第70期《家信》

Leave a Reply