为人类寻根(六) : 生物化学的证据: 复杂的分子机器(下)

编者注: 有人说: “科学使人不信神, 也使人相信神.” 此乃《为人类寻根》的作者史特博(Lee Strobel)的经历. 套用他自己的话说: “我通往无神论的路是由科学铺筑的; 叫我啼笑皆非的是, 我后来通往神的路, 也是由科学铺筑的.”

史特博是耶鲁大学法律学院硕士, 美国著名日报《芝加哥论坛报》(Chicago Tribune)屡获新闻奖的法庭与法事资深记者兼法律版主编, 并在罗斯福大学任教. 在求学时期, 他深信科学已把基督信仰彻底击溃, 神或上帝只是过时的思想产品. 他带着这样的无神论信念进入《芝加哥论坛报》当记者和主编, 把童年信仰抛诸脑后. 过后其妻归信基督, 生命品行大大改变, 令他不得不重新面对基督信仰的挑战. 他以两年时间访查13位美国著名圣经学者, 向他们提出怀疑派常问的尖锐难题, 企图一举歼灭他所谓“不合理”的基督信仰. 结果, 他发现基督信仰既有历史证据, 更符合理性与科学事实, 在证据确凿、无懈可击的情况下, 他于1981年11月8日, 真诚地认罪悔改, 接受主耶稣基督为他个人的救主. 其后更把探索信仰的发现写成护道畅销书《重审耶稣》(The Case for Christ)和《为何说不》(The Case for Faith).

科学是否“发现”了上帝? 至少, 我们可以这样说: 科学发现了宇宙万有的复杂精巧程度, 叫人不得不摒弃“宇宙偶然而生”的可能, 进而思想“宇宙由神创造”的事实. 为了寻找答案, 史特博踏上“科学探索”之旅, 走访八位权威学者, 从细胞生化学、DNA研究、宇宙学、物理学、天文学、生物化学、生物资讯、人类意识研究等各个科学探究“智慧设计论”的理据, 写成这本《为人类寻根》(The Case for a Creator), 并在此书最后一章综合整理出一个结论: 宇宙万有由上帝创造, 人类是上帝创造的巅峰. 此书的八篇访谈经过改编后, 刊登在《家信》的“受造之颂”专栏, 信徒与非信徒都不容错过.

****************************************

生化学家哈罗德(Franklin M. Harold)写道: “我们必须坚持原则, 拒绝以智慧设计论替代机缘与需要的对话; 但我们也承认关于生化系统的进化, 目前并没有详尽的达尔文主义的解释, 只有众说纷纭的臆测而已.” 到底生物化学证实智慧设计论, 抑或支持达尔文主义的机缘巧合论? 为了寻求科学的客观答案, 美国《芝加哥论坛报》资深记者兼耶鲁大学法学硕士史特博(Lee Strobel, 下文简称“史”)访问了生物化学博士迈克尔·贝赫(或译“贝河、贝希”, Michael J. Behe, 下文简称“贝”).[1]

(文接上期)

(E) 世上最有效率的驱动器

贝赫解释了纤毛的奇异移动方式, 实令人叹为观止, 叫人难以相信纤毛可自行进化而来. 他现在要举出另一种更叫人惊讶入迷的推动器 — 细菌鞭毛(bacterial flagellum).

贝: “纤毛推动细胞时像划艇, 但1973年科学家发现, 鞭毛推动细胞时乃像螺旋桨. 这是细菌独有的.”

史: “详情怎样?”

贝: “极有效率. 想像小艇的舷外机你就明白了, 但鞭毛要比任何舷外机更厉害. 鞭毛的螺旋桨(propeller)一如其名, 像幼长的鞭, 由鞭蛋白质(flagellin)组成. 这些鞭毛由钩形蛋白质(hook protein)连在驱动轴上, 钩蛋白质的作用有如万用接口(universal joint), 让螺旋桨和驱动轴可以转动自如. 此外, 还有好几样其他的蛋白质, 让驱动轴可以刺穿细菌膜, 并与驱动器相接.”

史: “它的动力能量从何而来?”

贝: “这是相当有趣的例子. 其他运动生物系统, 例如肌肉, 会使用来自‘盛载分子’的能量; 但鞭毛用的系统截然不同, 它的能量来自流经细菌膜的酸液. 今天科学家仍在研究这个复杂的程序, 尝试明白详情. 这个系统非常顺畅, 鞭毛螺旋桨每分钟可转动1万次.”

1万次! 这令史特博这位车痴听了也咋舌! 他写道: “友人最近用他那辆昂贵的高性能跑车载我一游, 我知道那车子的引擎也没有这么高的速度 — 即使素以高转速称霸的本田S2000也没有这本领. 它的四冲程、二公升、顶置双凸轮铝铸引擎是第一流的, 每气缸均有四个活塞、进气排气阀开关时间是可变的, 但最高转速也只是每分钟9千次.”

贝: “这还不止, 螺旋桨可以在转到四分一周之际, 即时以每分钟1万次的转速反向转动. 哈佛的贝尔格(Howard Berg)称它为全宇宙效率最高的驱动器. 人所制造的根本无法与它相比, 尤其是考虑到它的体积.”

史: “它有多小?”

贝: “一根微毛大概只有两三个微米(microns). 一微米是二万分之一英寸(inch). 螺旋桨占了大部分, 驱动器本身大概占十万分之一英寸. 我们最高的科技也没有办法造出一件这样的东西来. 我上课的时候, 偶尔拿生化书的鞭毛绘图给学生看. 他们说看来好像太空总署的东西. 想一想吧, 我们的体内竟然有这样的机器! 《星空奇遇记》(Star Trek)的博格人(Borg), 体内有很多小机器 — 原来这是每一个人的情形!”

鞭毛的图像真的令人难忘, 实在太像人所设计的机械绘图了. 记得有一位科学家, 爸爸是工程师, 却不相信智慧设计的看法. 老爸总是不明白儿子为何深信世界必然是出自智慧的手笔. 一天, 科学家把细菌鞭毛的绘图拿给老爸看, 他安静地仔细观察一会儿, 然后抬起头来, 对儿子赞叹道: “啊, 我现在终于明白你之前在讲什么了.”

贝: “再看看这个. 想像一下, 马达开动了, 但小艇上没有人! 糟了! 小艇一冲前就撞毁了! 但细菌细胞有谁驾驶? 原来它里头有感应系统, 指挥着鞭毛何时开关, 带领它去寻找吃的、寻找光(light)或者别的东西, 正像有导航系统的聪明飞弹, 准会找到目标, 唯一不同是它不会爆炸!”

史: “而鞭毛也是无可简化的复杂?”

贝: “正确! 基因研究显示, 鞭毛需要30至35个蛋白质才能成事, 它的复杂性我其实还没有涉及哩 — 例如每一个蛋白质的功能. 但至少需要的三样是: 叶片(paddle)、转子(rotor)、驱动器(motor), 拿掉其中一个, 你手上不是一条只有5千转速的鞭毛, 而是一条一无所用的鞭毛. 这就是所谓‘无可简化的复杂性’了, 亦即达尔文主义的巨大绊脚石.”

史: “有没有人曾经提出鞭毛是怎样一步步、循序渐进地进化而来的呢?”

贝: “一句话: 没有! 面对绝大部分无可简化的复杂性, 充其量只是一些粗枝大叶、穿凿附会(指生拉硬扯、勉强凑合)的解释, 稍微接近现实的实在没有. 就连进化论生物学者普米安高斯基(Andrew Pomiankowski)也承认: 打开生化教科书, 提到进化论的地方不会多过两三处. 再细看这两三处, 你大概只会看到“自然进化把最好的分子挑出来, 把最好的生物功能都保留了’. 若有比这个更详细的解释, 那你算是走运了. 论到鞭毛的时候, 就连粗疏的解释也没有. 达尔文主义者目前最好的解释, 也只是说鞭毛有些部分状似比鞭毛简单的系统里所见的, 也许那些系统与鞭毛是相关的. 至于这个分支系统从何而来、为何会变成鞭毛, 则没有人知道 — 即是说, 时至今日, 没有人能够提出任何合理的解释来.”

史: “假如进化论者说: ‘找出逐步进化的路线图现在仍言之过早, 但总有一天, 我们会更深入的理解鞭毛, 稍安毋躁! 有一天, 科学会解开这个谜!’ ”

贝: “你看到了吗? 进化论者惯常斥责智慧设计论者不学无术, 信口雌黄, 但这才是对他们正确的形容! 他们说: ‘我们实在不知原因, 但我们就当是进化造成的吧!’ 你也听过‘填充的神’(God-of-the-gaps)吧 — 解不通的时候, 就把神塞进去作解释! 他们现在有的是‘填充的进化论’(evolution-of-the-gaps) — 有些科学家遇上不知如何解释的事, 就拿进化论塞进去作答案. 注意, 我们不是对生物系统的一切都一清二楚, 但有些事情是我们起码知道的. 我们知道这些系统里头, 有一些精确配搭的组件, 是不可能慢慢演化出来的. 这种解释是行不通的. 我们知道复杂的系统是由智慧的设计而来, 例如电脑、捕鼠器等等. 我们不会因为知道更多而简化那已知的复杂性, 事实刚好相反, 我们对于那系统的各种细节愈来愈了解了.

“看看这个例子吧: 你把车子停在漆黑一片的停车房(车库, garage). 你用手电筒照着机件的一部分, 看见了所有的组件以及明显的复杂性, 你再往另一处的机件照过去, 但头一部分的复杂性不会因此消失于无形. 问题不会变得简单, 只会变得复杂. 当我们对鞭毛有更多认识, 它原先的复杂性不会稍减, 我们只会看见更复杂、更震撼、更奇妙配合的机器而已, 而达尔文主义的困难也更加严重.”

(F) 分子货车与公路

贝赫认为, 纤毛、细菌鞭毛只是微观世界复杂性无惧达尔文挑战的开始而已. 他最喜欢的另一个例子是“细胞际运输网”(intra-cellular transport system).

贝: “细胞不是一袋简单的汁液, 旁边围着一堆不相干的东西. 事实上, 凡是真核细胞(eukaryotic cells, 注: 除了细菌, 所有细胞都是真核细胞)都有分隔部分, 有点像房间一样. 细胞核(nucleus)就是藏着DNA的地方; 线粒体(mito-chondria)生产能量; 内质网(endoplasmic reticulum)处理蛋白质; 高尔基体(Golgi apparatus)是蛋白质的转运站; 溶酶体(lysosome)是废物处理单位; 分泌小胞(secretory vesicles)将准备送出去的货物存放好; 过氧化酶体(peroxisome)帮助脂肪的新陈代谢. 各部分之间都有壁膜间隔, 正如房间有墙有门一样. 事实上, 线粒体是有4个分开的部分, 如果将各项细节都算清楚, 每一个细节至少有20多个不同部分. 细胞是不断地推陈出新的, 而新的组件只可在一个房间内使用, 不能用在别的地方; 新的组件大都集中在细胞的核糖体(ribosomes)中产生.”

丹顿(Michael Denton)形容这个由50多个分子、逾百万原子组成的核糖体为一家自动化的工厂, 按DNA指示, 可以合成任何的蛋白质 — 只要收到正确的基因讯息, 任何由蛋白质构成的机器都能造出来, 包括另一个核糖体. 丹顿赞叹道: “这部机器真是令人诧异不已, 竟然能够制造地球上所有的生物, 不论是高耸入云的红木、或是精细入微的人脑, 它都能够在不出数分钟之内将所有组件造出来… 而且比人造的任何微型机器还要小不知多少亿万倍.”

贝: “奥秘的不止是核糖体本身, 还有的奥秘是怎样把新的组件送到正确的房间去, 这需要另一套复杂系统, 正如需要许多配套才能够让长途客车(Greyhound bus)把乘客从费城(Philadelphia)送到匹兹堡(Pittsburgh)一样. 首先, 你需要分子货车(molecular trucks), 车内有马达, 车门全都关好. 你也要有通路让车在上面行驶, 也要知道哪些组件放在哪一辆车 — 随便选一个蛋白质就塞进去是不行的, 地址是不可以错的, 因此蛋白质都有讯号 — 像一张车票 — 叫它不会搭错车. 货车也得知道要往哪里, 本身也有讯号. 房间也有相应的讯号, 让货物不会卸错地方.

“货车到达卸货地点时, 有点儿像大邮轮从伦敦驶进纽约那样, 港口上人人在挥手欢迎 — 糟糕, 跳板没带来, 怎办? 要有跳板之类的东西, 货车上的货物才可以送到房间去, 这个过程又牵涉到组件与组件的互相确认, 开箱, 送货. 组件琳琅满目, 但放错地方就一无所用. 如果没有讯号、货车, 基本上注定倒霉. 这个微观世界里的运输系统听来像不像经过悠长岁月自行组合的呢? 我怎也看不出是这样! 在我看来, 设计的记号比比皆是(指设计论所谓的精心设计随处可见, 编者按).”

(G) 神奇的凝血系统

听完了一大堆有关纤毛、鞭毛、细胞际运输网等等复杂的东西, 史特博觉得真有点儿吃不消, 便停下来一阵子. 在史特博准备提出新一轮问题时, 贝赫看见史特博手指贴了胶布, 这是他前一天收拾破玻璃时不小心割伤的.

贝: “无可简化的复杂性, 与生活是息息相关的. 看你手上的胶布, 你刚才藉着它捡回了性命.”

史: “什么意思?

贝: “血液的凝固功能(blood clotting)! 如果你血液凝固的时间、地点、份量出了问题, 会流血不止而死! 凝血系统牵涉10个井井有条的步骤, 动员了近20个不同的分子组件. 各部分都要妥善配合, 否则会有问题.”

史: “请详细解释.”

贝: “凝血最重要的还不在乎血块的本身 — 它只不过堵住血, 使它不再流而已 — 最重要的是整个系统的管理与协调. 如果血液在不该凝固的地方凝结了 — 在大脑或在肺部 — 你会丧命! 又如果, 你流了20分钟的血才开始凝固, 你也一样会死. 又如果, 凝结的位置没有局限在伤口处, 你整个人都凝固起来, 你也是会死. 又或者你的伤口很长, 凝血的长度太短, 你也是没办法活命. 血液凝固系统要正常运作, 需要同时动员一大堆的蛋白质. 达尔文的‘慢慢来’太慢了! 智慧设计论才是更适当的假设.”

史: “话虽如此, 可能有别的解释吧?有些科学家提出所谓基因复制的过程, 来解释复杂生物系统的新组件是怎样造成的. 凝血不也可以是这样的吗?”

贝: “基因复制是有其事, 但热衷支持此说的人很少注意到, 当你有一个基因复制以后, 你有的并非是拥有新特质的新蛋白质, 却只能复制本来的蛋白质而已. 问题就在这里.”

史: “我还是不太明白, 请解释一下吧.”

贝: “再借用一下捕鼠器这个比方吧. 就当你的捕鼠器只有一个组件吧, 弹簧的两端给扭弯了, 相依造成张力; 老鼠碰着它, 可能逮住它的脚或者尾巴. 但你希望改良这个捕鼠器, 增加至两个组件, 有木板又有弹簧. 从基因复制原理来说, 你只能得到多一条弹簧, 新的弹簧如何变成木板? 就是这个概念讲不通的地方. 你只能在‘这是基因复制的结果’这句话以外再含糊其词的说‘总之, 是这样!’ 达尔文主义者的难处, 是无法显示在真实世界里, 到底这事怎么发生的细节.

“当科学家试图显示凝血的进化步骤时, 总免不了使用某些组件突然‘出现’、‘诞生’、‘浮现’、‘跑出来’、‘释放出来’之类的字眼. 为何会有这么多跑出来、释放出来的事呢? 因为他们根本不知如何解释啊! 细节破坏了这一幅进化图. 问题还不止于此. 动物受了伤, 哪还有时间活着等血的凝结系统慢慢进化呢? 整个系统若只有一个部分正常, 根本就等于全部失效, 许多的组件投闲置散(意即闲着无所事事) — 而自然选择的原则不是说在将来有用时才再用, 乃是此时此刻有用的才有用. 还有, 某些解释充其量是空谈, 科学讲的是实验证明. 凝血功能如何发展出来的实验, 从来没有人做过. 而基因复制出能够有新功能、新的可简化之复杂性的通路, 这个假设同样也没有人能证实.”

(H) 经得起考验

无论如何, 贝赫的“无可简化的复杂性”到底是不是达尔文主义无法跨越的障碍? 可以用科学方法、实验数据支持吗? 史特博很想知道贝赫的看法是否经得起米勒(Kenneth R. Miller)的考验. 米勒是生物学教授, 大胆敢言的进化论者. 米勒声称“真正的试金石是用分子遗传学的工具, 将现有的多组件生物系统抹掉, 然后看看进化能不能生出新的替代系统来”. 假如自然的进化过程可以做到这一点, 贝赫的立论就垮下来了.

史: “这测试可算公道吧?”

贝: “公道, 是顶好的测试.”

史: “米勒还描述了罗切斯特大学(University of Rochester)科学家霍尔(Barry Hall)如何在实验室里做这试验, 他的结论是: ‘毫无疑问, 生物系统的进化, 连那些复杂而多组件的系统在内, 是能够用进化论来解释的. 贝赫错了.’ 到底他有没有证明你错了?”

贝: “没有, 实在没有. 霍尔的实验其实很有限. 他并没有真的将复杂的系统完全抹除, 然后藉进化论来以新的系统去取代. 它只是把一个有五、六个组件的系统当中的一个组件拿掉而已; 要补替系统内的一个组件, 要比从零开始简单得多.

“假如有人告诉你, 自然程序可以造出一部电视机. 你说: ‘真的吗? 造给我看吧.’ 那人就把一千台电视机的插头拔掉. 后来, 吹来一阵大风, 有一个插头插中了电源座, 电视机亮起来了, 他就对你说: ‘看见吗? 早就跟你说自然过程可以造出一台电视机!’ 事实不然. 他没有造出新的复杂系统; 起初所见的, 只是一个小毛病, 而实验只是显示了随机的过程有可能纠正它. 就像霍尔的大肠细菌(bacterium E. coli)实验: 他从多个部分的系统里, 除掉其中一个, 然后证明随机过程能够把这个地方修复, 但这与从零造出新组件, 实在有天壤之别.

“有些事情却是同样重要的: 霍尔清楚显示, 在等待进化‘自行寻找失落的部分’时, 他自己却介入了这系统里, 让它可以维持下去. 换句话说, 他加了化学物质, 好让系统有时间去突变, 并纠正毛病, 可是在自然界一定不能够发生这样的事, 在实验里却能, 因为他以他的智慧介入了其间.

“再一个例子. 比方说, 你认为偶然的程序能够造出一张三脚椅子. 你拿一张三脚椅子来, 拆掉其中一条腿, 然后, 你用手扶着它, 不给它倒下来. 终于, 刮起大风, 吹断了树枝, 树枝刚好填补了被拆掉的脚的空间; 没你的介入, 椅子早已倒下了, 但你一直扶住它, 使它有机会让树枝刚好落在那里.

“回到霍尔的实验来, 技术的细节我不谈了, 因为我已经在比较正式的回应中谈了. 我要指出的是, 在大自然里, 根本不可能得到他在实验室里所见的突变. 你需要的乃是同时得到第二个突变, 而这是几乎不可能的事. 霍尔自己也承认, 为求得到自然界那永不可能得到的结果, 他介入了实验. 这就是将智慧加进系统里. 分析整个实验, 可见它的结果正是智慧设计里无可简化之复杂性的结果! 他无意之间反而证实了达尔文进化论的限制(弱点), 它间接是在说: 设计是必须要有的.”

(I) 漩涡与龙卷风

贝赫的论点实在令人信服. 无论如何, 史特博还是不断追问下去, 他不愿放过任何其他可能的解法.

史: “除了达尔文式的渐变论之外, 还有什么讲法吗? 自我组织(self-organization)又如何呢? 分子机器会不会自行组合呢?”

贝: “正如自然选择(natural selection)可以解释一些现象, 自我组织也是如此. 但造成争议的地方在于以偏概全. 拔起浴缸的塞子, 可以造成漩涡, 这是自我组织: 水‘自动’改变了流动的方式. 龙卷风也会自我组织. 化学物质用某些方式混合之后, 也会依时改变, 比如首先变蓝, 5秒后变透明, 循环不息. 自我组织这回事是有的. 问题是: 自我组织是否足以解释比较复杂的现象呢? 能不能解释基因讯息呢?

“几10年来, 致力解开生命之谜的科学家已经花了不少精力, 去研究自我组织的特质了, 但他们今天对于生命之源的认识比50年前更加混乱. 他们至今仍未能用自我组织去解释最原始的生物之复杂性. 目前, 我们知道能够造出复杂的互动系统之原则只有一个: 智慧! 有人会提出自然选择的原则, 可是有关证据几乎近于零. 有人则对‘自我组织’特性或者‘复杂论’(complexity theory)寄以厚望, 但没有证据说这原则可以解释复杂如细胞的东西. 唯有智慧设计可以造出无可简化的复杂机器.

“科学家宁愿放弃能够解释生物现象的原因, 反去追求虚无飘渺、全无根据的解释, 实在令人费解. 既然智慧设计与数据最吻合, 为何视若无睹? 诚然, 做科学要态度开放, 但断没有理由将当前最能够解释全部数据的原因置之不理吧.”

史: “科学家之所以不愿意正视这原因, 因为他们说智慧设计是无法证明为错的宣称. 我指的是许多哲学家和科学家所持的所谓科学信念, 他们认为除非一项理论有机会藉着实验或其他方法被证实为错, 才堪称为科学化.

贝: “荒谬!”

史: “但这是我一再听见的论调. 美国国家科学院(National Academy of Sciences)说: ‘智慧设计论… 不是科学, 因为不能够被科学方法测验真伪’.”

贝: “这我知道. 可笑的是说这些话的人, 竟然不断努力要证明它是错的! 正如你刚才所说, 米勒提出了测验方法, 为要证明‘无可简化的复杂系统需要智慧设计’的说法是错的. 所以, 我不明白问题在哪里. 智慧设计论的强点, 正是你可以反证它是错的(falsifiable), 正如任何好的科学理论一样. 坦白说, 我认为它比达尔文主义更加可以被反证(指证明为错, 编者按).”

史: “开玩笑, 你是说真的?”

贝: “真的. 我给你举一个例子. 我说细菌鞭毛系统不可能是无智过程所产生的, 而达尔文主义者则说它是无智过程所产生的. 你要反证他们的话, 你就要显示它真的不可能由无限的无智过程中的其中一个产生出来, 而这根本没有可能做得到. 好了, 哪一句话比较易于提出反证? 我认为智慧设计论是比较容易提出反证的.”

史: “达尔文派经常控诉智慧设计派以宗教色彩搞科学, 你有一次对报馆记者说: ‘我的经验是… 大力反设计论的人, 乃是站在信仰立场去作出反对的.’ 你的意思是什么?”

贝: “那些谈到达尔文进化论就眉飞色舞的人, 似乎都是非常重视其中的哲学含义之人, 他们所重视的并非其中的科学. 提出假设, 是科学家的家常便饭, 没什么大不了. 但我只要说‘我不认为自然选择是生命的发展动力; 智慧设计才是真正的原因’, 我不单惹来反对, 也会令人暴跳如雷, 脸红耳赤! 你若与他们详谈, 惹起他们热烈反应的, 不是背后的科学根据, 而是智慧设计的弦外之音 — 他们不喜欢其中的含义(即有一位智慧全能之神的存在, 编者按). 这也无所谓. 这些的确是牵动情绪的重要课题. 但我们真的不应该一厢情愿地为求自己所信的能够成真, 就漠视相反的论据, 或刻意回避.”

(J) 进步的箭头

贝赫的分析和论点实在精确、中肯、有力! 史特博写道: “贝赫所谓的无可简化之复杂性, 是一把两刃的利剑. 首先, 它以其人之道还治其人之身, 展示相连的生物系统不能藉着多次的、连续的、渐变的过程产生出来. 这给达尔文主义来了一记迎头痛击 — 有人说是致命的一击! 其次, 贝赫也清楚指出另一个充分的解释, 指出复杂的生物机器为何应该是创造出来的, 一如我先前造访的各科专家所得的结论一样: 宇宙学、物理学、天文学, 所有的证据全部指向一位超越万有的创造主.”

贝: “我的结论可用两个字来表达 — 设计! 我这话是根据科学而说的. 我相信无可简化的复杂系统, 有力地证明了这一切都是智慧的设计者精心炮制、智慧设计的. 其他理论都不够力, 达尔文主义就更不用说了. 根据实证的论据 — 且是日益渐增的 — 我同意约瑟·拉辛格(Joseph Cardinal Ratzinger)所说的, ‘伟大的受造生命断非机缘巧合误打误撞的结果… 一切都指向一位创造万有的智者, 也叫我们看见一位智慧的创造者. 今天, 这方面的见证绚烂夺目, 前所未有.’ ”

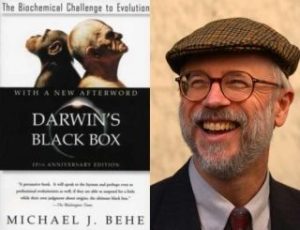

史: “你的书《达尔文的黑匣子》已出版了好几年, 你认为到今天为止, 反应如何?”

贝: “我很满意. 它吸引了大批希望把它撕碎的人, 但它仍然安然无恙. 要为复杂的生物系统找一个自然论的解释, 路途仍然遥遥无期. 事实如此. 达尔文派说溜嘴的时候, 也承认这事. 科学愈发达, 在细胞世界里也会找到更多复杂的系统. 嗯, 进步的箭头所指的正是这个方向. 有时候, 我也听到有人抱怨, 搞科学就得装作一切只按自然律来运行! 智慧设计已经弃权了! 对此我总是摸不着头脑. 科学的目的, 在我而言, 不正是寻根究底、明白一切如何运作吗? 科学应该是求真理, 不是只求唯物的解释(即“属乎物质领域的解释”, materialistic explanations). 历史上伟大的科学家, 例如牛顿、爱因斯坦, 从不以为科学的任务在于替自然界找出自给自足的解释, 这样的想法是不恰当的, 尤其是这立场与过去50年的发现, 根本就背道而驰.

贝赫与史特博再谈了一会, 就握手话别. 史特博走过长廊的时候, 从玻璃窗看见实验室内的科学家正在埋头苦干, 不禁想起芝加哥大学(University of Chicago)的微生物学家夏皮罗(另译“沙必洛”, James Shapiro)评论贝赫的书所说的: “里面没有详细记述任何关于基本生物或细胞系统如何进化的达尔文派解释, 只有拉拉杂杂的臆测.”

史特博写道: “夏皮罗不同意贝赫的最终结论, 但我也断不会贸然支持一堆臆测. 自从我访问克雷格(William Lane Craig)之后, 我将他与科林斯(Robin Collins), 再加上干萨雷斯(Guillermo Gonzalez)、理查兹(Jay Richards), 现在又加上贝赫全部连接起来, 呈现眼前的图像, 与那些曾经引我进入无神论的图像竟然大大不同!” 套用当代最受敬重的科学家桑德智(Allan Sandage)的话:

这个世界的各个部分实在复杂, 其中相互关连的地方也是如此. 这一切不可能是机缘巧合的结果. 我深深相信生命的存在, 其中的有机体井然有序, 实在配合得太好了. 生物的每一部分都需要依赖其他部分才能够有所作为, 但各部分又是怎晓得互相配合的? 在孕育过程中, 各部分又怎会如此精确? 愈钻研生物化学愈令人难以置信! 除非真的有一个组织原则的存在 — 即是信徒心中的设计师(即创造万物的神, 编者按), 或是科学(不仅问如何, 也问为何)那尚待侦破的悬案, 也即是物质化约主义(materialist reductionalists)遥遥无期努力的方向.

史特博最后表示: “就是这个悬案带领我更想深入细胞内, 那个令人惊畏的微观世界里.” 他开了租来的车, 驶离利哈伊大学的山顶校园的沥青路时, 想起一位他曾经就科学与信仰问题而访问过的科学哲学家(philosopher of science). 他曾发表过很多关于DNA的文章, 所以史特博决定再访问他, 跟他谈谈基因数据所指向的方向, 请勿错过下期![4]

[1] 编者注: 编者坚信学位和神学院绝非真理的保证和权威, 因世上有许多从著名神学院毕业的闻名神学博士, 竟是不信圣经的“现代主义者”(或称“自由主义者”). 然而, 为了让读者(特别是非信徒)对受访者有些认识, 以下列出他的的学历和专长: 迈克尔·贝赫(Michael J. Behe)在德雷克塞尔大学(Drexel University)获得优等的化学学位后, 又在宾夕法尼亚大学(简称“宾大”, University of Pennsylvania)荣获生化博士学位. 他在宾大和国立健康研究所做“后博士研究”(post-doctorate research)之后, 1985年到利哈伊大学(Lehigh University)任教. 他是国立科学基金会(National Science Foundation)分子与细胞生物科学组之“分子生化组的成员” (Molecular Biochemistry Review Panel). 他撰写了大约40篇文章, 获得不同的科学学报刊登, 例如《DNA顺序》、《分子生物学》、《核酸研究》、《生物聚合物》、《国家科学院记录》、《生物物理学》、《生物化学》等等. 他也多次应邀发表演说, 地点如耶鲁大学、阿伯丁大学、普林斯顿大学、圣母大学等等. 他又是好些专业学会的会员, 包括美国生化学与分子生物学学会、分子生物学与进化论学会. 贝赫的文章也收录在好几本书中, 包括《真正创造》、《智慧寻踪》、《创造与进化》. 但令他一夜成名的, 是他那本得奖的畅销书《达尔文的黑匣子》(Darwin’s Black Box).

[2] 英文“Black Box”一词可译作“黑盒子”、“黑匣子”或“黑箱子”. 《为人类寻根》的译者陈恩明将之译作“黑盒子”, 但由于一般译者都把贝赫(Michael J. Behe)的著作 Darwin’s Black Box 译为《达尔文的黑匣子》, 所以本文将之译为“黑匣子”. 在科学术语上, “黑匣子”是指一部机器、一项设计或一个系统; 普通人都知道它有某种功能, 但它怎样操作却是一个大谜. 套用贝赫自己的解释, “黑匣子”是科学家的用语, 意指一些“知其然而不知其所以然”的系统或机器.

[3] “无可简化的复杂性”指某系统或设施需要至少几个组件配合下, 才可以成功运作, 而其中的组件乃是缺一不可的. 这样的系统很难依循达尔文式的程序逐件逐件地加添嵌制, 因为它必须完整才可以有所作为.

[4] 上文改编自 史特博著, 陈恩明译, 《为人类寻根》(香港荃湾: 海天书楼, 2007年), 第185-196页. 编者也按此书原版(英文版) The Case for a Creator对上文作出少许修正和补充, 另加脚注.

Related

作者: 百合

刊登于2012年10-12月份,第95期《家信》

Leave a Reply